�����Q�Ƃ��Ă����j�v�z�j�H

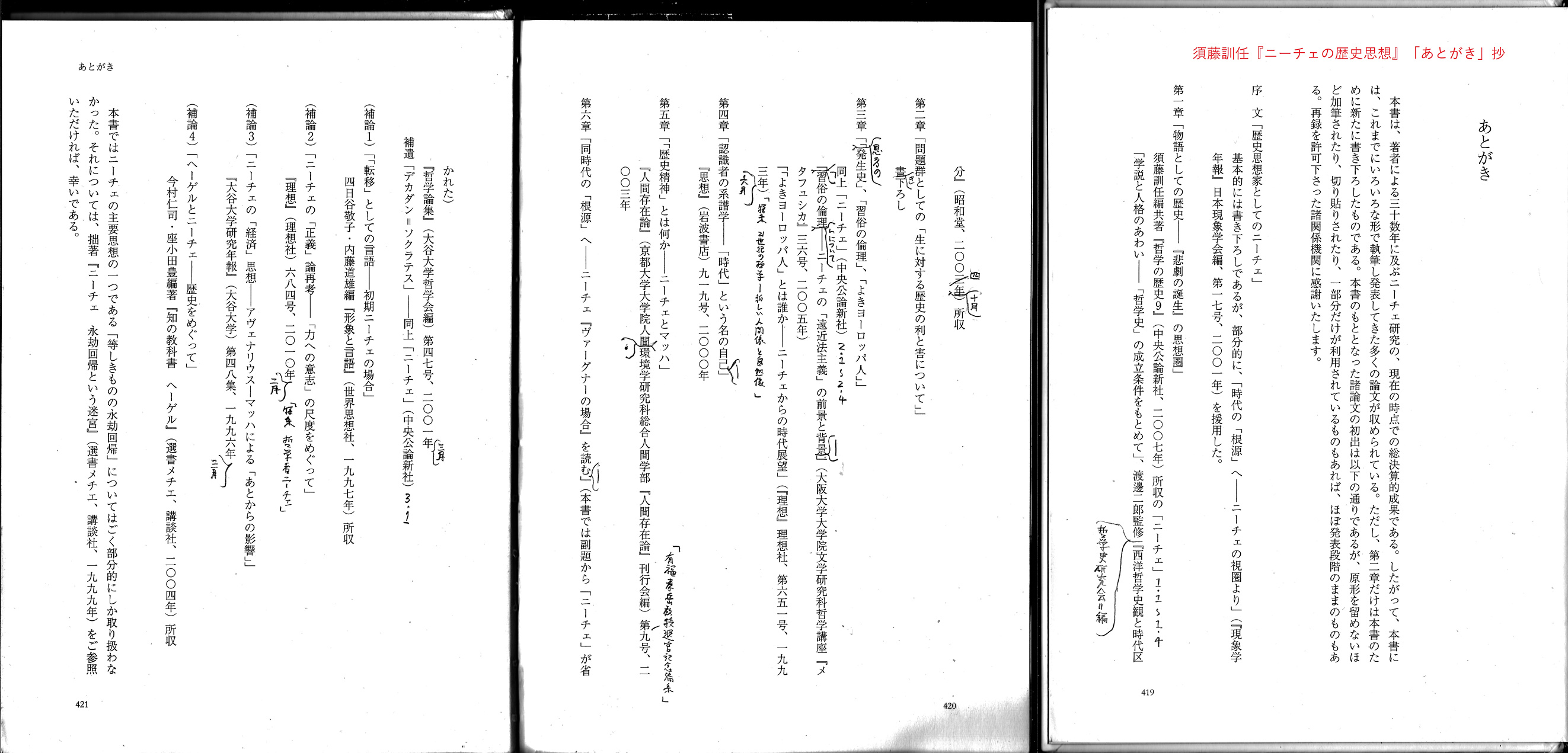

�\�\�{���P�C�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�\�\����E�����j�E�n���w�\�\�x�����

��

- �ڍזڎ��i�e�͐߂̕���͍̘^���ꂸ�j

- ���m�_���u�j�[�`�F�̗��j�v�z�\�\����E�����j�E�n���w�v�v�|�i�_�����e�̗v�|�A�_���R���̌��ʂ̗v�|�j�A���s��w���w�����ȓN�w��U�A��Z���N�\�ꌎ

- videometaphysica1�u�{���P�C�����Z�~�i�[�F�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�x��ǂ��v1/2�E2/2�iYouTube�j�A���莿��ҁF�|���j�j�A���E����w���w�����Ȓ����c���A��Z���N�\�ꌎ�\����

- �|���j�j�u�s���]�t�{���P�C�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�\�\����E�����j�E�n���w�x�v����w��w�@���w�����ȓN�w�u���w���^�t���V�J�x��43�j�A��Z���N�\��

- ��18���j�[�`�F�E�Z�~�i�[�u���]��@�{���P�C�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�\�\����E�����j�E�n���w�x���]��v�w���{�V���[�y���n�E�A�[������x��\���j�A��Z��O�N�l���i�����j�B�i���F�|���j�j�A�_�]�ҁF�R�{�b�q�E�~�c�F���E��؍����A���X�|���f���g�F�{���P�C�B

�����v���u���}�e�B�b�N�͂��̍���ɂ����āA�����̗��j�I�Ȗ����N�w�I�Ȗ����

���C�E�A���`���Z�[���u�Ⴋ�}���N�X�ɂ����\�\���_��̏�����v������44�i�͖쌒��E���쒷�v��w�}���N�X�̂��߂Ɂx�q���}�Ѓ��C�u�����[�r����l�N�Z���Ap.143�j�c�� ���Ă����B�\�\�ނ�͂�����ɐG��Ă����B������������������Ă��܂����Ǝv���Ⴂ���邱�Ƃɂ���āA�����̏�V��������o�����B

�j�[�`�F�w�����x�l���u���t�������̖W�Q�ɂȂ�I�v�i����ǒj桁q�����܊w�|���Ɂr����O�N�㌎�Ap.64�j

����A��椎���椂݉߂���

����-��@���j�v�z�_�͗��j��`�����S���邩

�{���P�C�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�x�ɋߊ�����Ŗڂ𒅂����̂́A�܂Â͏������炾�����炤�B�����|���d�s�w�j�[�`�F���ĉ��H�@����Ȃ��Ƃ��������l���x�i�q�V�����r�m����A��Z�Z�Z�N�܌��j��椂�ł��A�j�[�`�F��e�Е��iNachgelassene Fragmente-1885, 38[14]�j*1����~���E��Łu�w��Ƃ��Ă̓N�w�́A�S�����j���Ƃ������v�ip.31�j�Ɛ����ӏ��Ɋ������Ȃ��Ă��܂�椎҂Ƃ��Ă��\�\�B�ނ���A�u�_�̎��v�u�c�@���g�D�X�g���v�u�i����d�v�u�͂ւ̈ӎu�v���̌��܂蕶��Ƌ��Ɍ���鏊���u�j�[�`�F�v�ɂ�椂ޟ��������Ȃ��B

�s�������قɓ���̑҂��ę��������ق֎����T�A��Z���N�l���\������Ȃ�椂ݗ���Ƌ����\�[�V�����E���C�u�����[�i�E�F�u�{�I�̈��A��Z�ꔪ�N�ȍ~�ғ����ĂȂ��j��椌㊴���L�����B�f���������Z���Ȃ̂ŁA�c���͂����Ċ������Ȃ������₤���B�ȉ����̑S���B

�Ǘ��@2012/04/11

�����ɂ́u2011�N12��28���@�������P�����s�v�Ƃ��邪�A���ۂɏo���̂�筂�ė��ꌎ���B

�j�[�`�F�̒������̑��݂ɖ�������ƌ������y���A�O����������Ǝv�z��ᢓW��Ɋ���U���Ă��܂����Ɛ������Ă���B�������ǂ����N�{�̐l�̍l�@�́A����������Ȃ��B���҂����������B�N�{�҂ł���������ٛ{�҂ł���j�[�`�F�ɑ����Ă����ƍD�݂Ȃ̂����B

���҂́u�������犢���c�c�\�\�K�R�E�ӎu�E���R�v�i�w�V�E�N�w�u�` �R�@�m�̃p���h�b�N�X�x��g���X�A���㔪�N�ꌎ�j�͜����Ȃ����������̂ɁA�{���͂ŋ��R�ƕK�R���q�ׂ邭����ł͂��̋c�_��S���ҏƂ��Ȃ��̂́A�s�R�B

http://www.sociallibrary.jp/entry/4872593898/m.3820946/

�E�����u�O����������Ǝv�z��ᢓW��Ɋ���U���āv�]�X�ɂ͂�������������܂�*2�B���Ҏ��g�͎z�����B

�m�c�n�j�[�`�F�͓�Z�Α㔼����l�l�Ύ��̔����ɂ�����܂ŁA�N�w�҂Ƃ��Ċ��������Z�N�̊ԁA���̎v�z�����{�I�ȂƂ��납�炳�܂��܂ɓ]�ς������B�ʏ�A���̎v�z�I�ϑJ�́A��Z�Α�㔼����O�Z��O���̑O���i�ꔪ�Z���A��N���납��ꔪ���Z�N���܂Łj�A�O�Z�Α㒆�Ղ���l�Z�̎�O�̒����i�ꔪ�����N����ꔪ����N�܂Łj�A�l�Z�Ώ����O���甭���܂ł̌���i�ꔪ����N������ꔪ�����N���܂Łj�ɕ��ނ����B�{���ɂ����Ă��A��{�I�ɂ��̎����敪�ɑ���Ȃ��珖�q���i�߂���B���A��͂͑O���A��O�͂͒����A��l�͂����Z�͂܂ł͌���́u���j�v�v�z����舵���B

�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�x�u�����@���j�v�z�ƂƂ��Ẵj�[�`�F�vp.17

�\����̕��ʁi�����ꂽ�͝Ɂj�ƈʒu�i�S�l�O��y�[�W�̒����App.163-265.�j�������猩�Ă��{���̒��S���߂�̂́u�������舵������l�͂����Z�͂܂��v�����A����ɂ́u����̂����u���j���@�_�v�m�w�����̌n���{�x���_����\����̌�n�ɂ����A���j�Ɋւ���j�[�`�F�̎v�z�S�ʂɂ����āA�ł����ڂ��ׂ��Ǝ��̊ϓ_���W�J����Ă���ƁA�M�҂Ƃ��Ă͕]������������ł������v�ip.18�j�Ƃ̒A�������������B�����̗ʂ͖{�_�Z�͈ȊO�̕�_�l�т������Ɓu��_�R�v�ipp.327-402.�j���{�����̍Œ��тƂ��ӕs�ύt���Ղ�Ȃ̂�����ǁA������ł�萗�����̂͑�͂ɂ�����A��͂�d�y�́u����v�ɂ���B�����A�O���Ɋc����̂̓j�[�`�F�_�̒ʐ��炵�����A�����ȂĂ����������̂��͂Ђ�椎҂ɒm�炳��Ȃ��\�\�O���������[�E�T�����Ș҂̓��P���炤���A�ܒi�K���̃A���t���[�g�E�{�C�����[�Ȃ�����i�n粓�Y�u15�@�j�[�`�F�v�z�̓W�J�ߒ��\�\�O�i�K�����߂������v�n粓�Y�E���������ҁw�j�[�`�F��m�鎖�T�@���̐[���Ƒ��ʓI���E�x�q�����܊w�|�����r��Z��O�N�l���Ap.134�j�A�܂��l�̊�{���e�B�[�t�Ŏ��㏇�͍̏\���ɂ����I�C�Q���E�t�B���N������A�G�[���b�q�E�|�[�_�b�n�ɏ��������_���ӊ���ʗ��Ăɂ���̂���Ă��炤�c�c�B�ǂ���Ȃ��ߖڂƂ��邩����ř�����̂͂��Ă�����̂��A��s���Ȃ��̕��������c�R�̑O��Ƃ��ꂽ�܂܂�������V���莮�Ɏ������Ƃ̈�Ђ����o�����ƁA�������Ђƍ��̎j�{�Ő�����ᢓW�i�K�_���c�ěƂ߂隤����`�̏L�Ђ����ʂł��Ȃ��B�ŏI���ʂƂȂ����u����v�Ɏ���s���̒ʉ��y�Ƃ��đO���E�������ڂ݂��悤���̂Ȃ�P�X�ɁB�����A�u���Ƃ����v���ɗ�L���ꂽ���o���T�ipp.419-421.�j������ƁA��_�R�i����Z�N�j�E��_�P�i���㎵�N�j�͕ʂƂ��Ė{�_�́A��l�́i��Z�Z�Z�N�j�A��Z�́i��Z�Z��N�j�A��́i��Z�Z�O�N�j�̏��ɐ�s���A�ォ����́i��Z�Z���N�A��Z�Z�l�N�\�\p.420�Ɂu��Z�Z�O�N�v�Ƃ���͌�L�\�\�j���O�́i��Z�Z���N�A��Z�Z�ܔN�B����O�N���o�Ɋ�Â��u�l�@�u�������v�̖����u�悫���[���b�p�l�v�v�͏����j�����e�A�Ō�ɑ��͂��������낳�ꂽ�Ɣ���B�u����v����k�y��������Ő������A�����^�|�������ۂ̔N�㏇�ɗ�ג������̂��{���̍\���ł���B���j�F���͉��X�ɂ��ē|�Ė@�̋t�z�𖧂��Ȑ擱�Ƃ���B

���{�҂̊������������ɕ�����ᢒB�j���ɝ̑J��H��Ȃ��盔�䂷�钘�q�����Ă䂭�͍̂�Ƙ_�̏퓅��i�ł���A�v�z�Ƃ����ӎv�z�j�ł�����A�v�͒���҂̗����ipersonal history���l�j�j�𝟂菊�ɂ��鎞�n�̐����ŁAhistory�ɗ����Ƃ�桂�����`�����邩��ɂ́A��������j��`���ł͂���B���{��ŗ��j�Ɖ]�ӌ��t�͋K�͂ł����Ԃ̒����ł��X�l�����W���⎞��ɂ��ĂłȂ��Ɨp����ɂ����̂ɛ����Ĉ�l�̐��U�Ɍ��ǂ��Ă͂�邪�A���ӂȂ�Ώk���ł̗��j��`������킯���B�������͗��j��`�̝ЕЉ��B�u��̂܂܂̗��j��`�́A���͂��ɂ��܂邵�A�������ăE�T���L���B�v�u�����ŁA���j��`�ɂ��A�ӂ��čׂ����i���s�̌��t�ł����ΒE�\�z�j�Ƃ�����@���A���p�����邱�ƂɂȂ��v�i�|���d�s�E�O���r���w���s�ʍs�~���@����v�z���b�^�ł��I�x025�A�i�h�b�b�o�ŋ��A��㔪���N�\���Ap.35�j�B�����ĉ��N�̗��j�{�ɂ��������㙽���_���_�c�����₤�ɁA�z����B�L��ɐݒ肳��鎞�������i

����-��@�j�[�`�F�_�̗��j�ɐ�߂�ʒu�́H

���҂��\��Ȃ����A�`����w�j�[�`�F�̗��j�v�z�x�Ɩ��Â���̂Ȃ�g���w�j�C�`�F�̗��j�N�{�x�i���H���t�K���O�E�E�V�����[�Q���^�͍���桁A�������[�A���l��N�����j�Ƃ�������s�̗ޏ�������A���j���_�̕��ʂŒ������w�C�h���E�z���C�g���ł��j�[�`�F�Ɉ�͂������Ă�邵�i��薫��桁w���^�q�X�g���[�@��㐢�I���[���b�p�ɂ�������j�I�z�����x��i���A��Z�ꎵ�N�\���A�u��X�́@�j�[�`�F�\�\�B�g�̗l���ɂ�������j�̎��I�ٌ��v�j�A�ׂ����@��o���Ώ�桁w�j�[�`�F�N�w�̌��i�x�i�i�E�o�E�X�^�[�����^�͒[�t�Y桁A�[�����A��㔪���N�j�ł͏Ȃ���Ă��܂��Ă���̂������ɂ́u�V�O����j�������v�Ƒ肷��͂��p�܂�Ă�肵�āA����ɂ��S�炸�A�j�[�`�F�ɂ�����v�z�Q����j�_��

�u�j�[�`�F�̎v�z�ƌ����A���j�ƊW�t�����邱�Ƃ͔�r�I���Ȃ���������Ȃ��B�m�c�n�����A�j�[�`�F�����ʂ�����j��_���������́w������I�l�@�x�����u���ɑ�����j�̗��ƊQ�ɂ����v���炢�ł��낤�v�ip.6�j�Ƃ͖{���ł��F�߂鏊�B�������u���Q�ɂ��āv*3�ƕ��i���Ȃ��痘�y�ɂ��܂��ĕ��Q���q�ח��Ă����j��`�ᔻ�Ƃ����������B�����ꔪ���l�N�����̏��ɍ��݂���ꂽ�����j��`�҂̑����u���j�v�z�ƂƂ��Ẵj�[�`�F�v�ɔ��z�����悤�Ƃ���Ȃ�A�܂Ấw�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI�x�����i�ꔪ�����N���j�Ȍ�ɖڂɒ������j��萂���m��Iᢌ����������ׂ����Ƃ��K�{�A����ɂ̓j�[�`�F�����ʂ���ł����j�ɘ_�y�����������`���肪���҂���邯��ǁi�����c�ɂ��̊�{�H�����炱�Ȃ����j�[�`�F�_���nj��ɓ���Ȃ��j�A�����͊��ҊO��ł��A��������ӊ��܂Łu���j�Ɋւ���j�[�`�F�̎v�z�́A��{�I����̕ϑJ�ɂ�Ă��܂��܂ɕω����Ă䂭�v�ƌ��āu�{���̈Ӑ}�͂��̎v�z�I�ϑJ���\�\�ϑJ�̓��ݓI���R�Ƃ��ǂ��\�\�ǐՂ��邱�Ƃɂ����v�ip.9�j�Ɖۑ�ݒ肷��̂�������B�u�m�c�n����͂܂��u���j�v�F���̖�萫�̐[���̉ߒ��ƌ`�e���Ă悢���̂ł����v�ip.9�j�B�[�����\�ʉ����A�@���Ȃ��艻���͂��Ă����A�u���ɛ�������j�̗��Q�v�����҂��l�ւ����߂��Ƃ��Ȃ���Η��j�v�z�Ƃƌ��͓̂���ȏ�A�j�[�`�F�v�z�ɂ͎����ɂ��̉����A�܂�u���j�v������A�ƌ��В����Ă��悢�킯�i���j�v�z�ɂ����j�������c�c�j�B���j�Ɉ��ʐ��������߂���̂Ɠ���ɁA���́w������I�l�@�x���т���w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅰ�x�ւ̝̐��A�u�O���v����u�����v�ȍ~�ւ̎v�z�z���ɛ����A�ǂ����ӎ��R�����Ă̂��Ƃ��Ƃ��Ӗ�Ђ����B�A�����̒ǐՂŁu���ݓI�v�ƌ��肵�����R�͂������Ȃ��̂��A������������̑J�ڂƌ��߂Ċ|���炸�Ƃ��A���z���O�ݓI����ɂ�铮���ł���ꍇ�����Ă��炤���̂́A���炭���ʉ����Ȃ��Ǝv�z�_��N�{�����ɂȂ�ʂƎv�͂�Ă��̂��炤�B�OᢓI�e�����瓦�ꂽ�v�l�̎�������͓̂N�{�҂炵���U���Ђ����A�O�����U���Ɏ���������l�@�͓����_����s�˂����ɗ��肪���ŁA���j�����肾�ƁA�O�������ɓ�ᢈ��q������Ă߂ď����̓�����N�̓��B�y�̖G��E��فE�����Ɖ�������A�̉��Ɉ��X���̑�����肵��ᢓW�EᢒB�E���������i������A�e�p�A�̂͂����Ɖ]�ӂ̂Ɉ�т���A㔐�����Ɍ������ĝ̉��̝̉����鏊�Ȃ������ȂӂƂ��ӊ�ȋt���ɛƂ܂�₷���B����܂����j��_����҂͐S���ׂ����B

���������̑����I�l�@�ւ̈��Ƃ���n�߂��̂����j�F���_���߂���ٕ��u�A�i�N���j�Y���v�ŁA��Z��Z�N�ꌎ�ɏ����グ�Ď��T�C�g�y���Ɂz�Ɍ��J���Ă���A�{����椗��セ�����`*3�ɝ��悵�A�u���́@���Q�Ƃ��Ă��u���ɑ�����j�̗��ƊQ�ɂ����v�v��ҏƂ��ĉ��M�����B�ƌ����Ă����͒��u��@�u���`�v�̖��vp.91������桕���ҍl�ɂ����ɗ��܂�A�{�����̘_�|�ɂ͋y�Ȃ������B���݂ɁA���̐{��桂̈��p���́u���ɛ�������j�̗��Q�v�Z�̈�߂��u�P�������[�������Ƃ����āA�܂��[�������P�������Ƃ����Č��n����Ă����v��桂��A�u���n����v�������̓���übersieht�i�O�l�i�̉��`�j���p��overlook�Ɏ��āu���ʂ��v�Ƃ��u�������v�Ƃ�����桂���̂�ǂ��Ӗ��̕��ʼn��ׂ������̂����A�u���͂邩���v�Ƃ�����㐭����i�w������I�l�@�@����x�u���ҁ@���ɂƂĂ����j�̗����ɂ��āv�A�q��g���Ɂr���O�ܔN�O���Ap.184�j���O�͜n�҂�桏��ł́u�����Ƃ��v�i*1�O�f�w������I�l�@�x�����܊w�|������p.180�j���Ɯ������ɂ������A

����A��N�Ԃ�ɍ�椂���

����-��@���]��椂ݕ��́H

��Z���N�Z���ɂȂ��č�椂̋@���������B�ؓc���w�}�b�n�ƃj�[�`�F�@���I�]�����v�z�j�x�i�V�����A��Z�Z��N���q�u�k�Њw�p�����r��Z��l�N�\�ꌎ�j�̂₤�Ɏv�z�̋ߎ�������Ă����_�҂́A�e���Ȃ̂���ᢐ��Ȃ̂����R�Ƃ��Ȃ�萌W�ɂ��ďڍׂ�m�肽���Ȃ�A����ɂ͖{���u��́@�u���j���_�v�Ƃ͉����\�\�j�[�`�F�ƃ}�b�n�v�Ɓu�i��_�R�j�@�j�[�`�F���u�o���v�v�z�\�\�A���F�i���E�X�\�}�b�n�ɂ���u���Ƃ���̉e���v�v�Ƃ����ɗ������������炾�������A�܂艽�������Ă��������͍ő��L���ɖ��������̂�椂ݒ�������Ȃ������̂��B�Ăѓ������e�S��椉߂����瑼�ɂ����鏊�������āA���ɞO���ɂȂ��Ă��椎��̈�ۂƈ�����B�����炪���̌�j�[�`�F椉���i�߂Ă���炾�炤���B���������ł�椂ގҎ����椂ݎ�邱�Ƃ̂͂͝�A���Ƃ��Ă���椎҂�����l���ł����Ă��ցB�����́A�u�l�E�]���}�[�̂����u���Ƃ���̉e�� nachträglicher Einfluß�v�v�i�u��_�R�vp.371�j�c�c�u���Ȃ킿�u�����̎v�l�̂����ł��łɊl������Ă������l���ԍۂɂȂ��Ă������@���������A�m���A�\����i�̕s��������Ƃ����G�}�I�@�\�v�i�����\�{���j�v�ip.372�j����p�����̂������B

��x�ڂ�椂��ʂ́A�d�˂ĕ�M�����ٕ��u�A�i�N���j�Y���v���攪���A��\���A���`*9�ɝ�����ꂽ�B�������ܘ_�A�����ɐ��荞�߂Ȃ��������Ƃ�����B�ЂƂ͏����ȏ��椂ނ̂�����B椂�ŕ��c���v�ЂƂȂ�Έ�[�Ȃ�ƘR�炵�����Ȃ��āA�������菑�����肷�邱�Ƃ����炤���́B���ɂ�������]�ƌĂԁB

�{���ւ̏��]�ŁA���҂̖剺�ł���炵���|���j�j�́u���̔����͉��ƌ����Ă���4�͂Ƒ�6�͂ł��낤�v�i�u�s���]�t�{���P�C�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�\�\����E�����j�E�n���w�x�v�w���^�t���V�J�x��43�jp.119�j�Ɣ��肷��B������ɐR�������m�_���v�|�ɂ��u���̎��_�́A����j�[�`�F����舵������l�͂����Z�͂ɂ����Ę_�����ꂽ�A�u�`���v���u�������v�̑Ύ����Ƃ����Ӗ��ł��u���j���@�_�v�ɂ����v�ip.4�j�ƌ�����B���܁A�{���P�C�u������u�����v���\�\�j�[�`�F�̎�������v�i���{���ۊw���ҁw���ۊw�N���x17�A��Z�Z��N�\�ꌎ�j���O�����ip.109�j��椂ނɁA��Z�Z�Z�N�\�ꌎ���{���ۊw���i���\�������j�p�l���E�Z�b�V�����u���j�ƍ����v�ɂ�����ᢕ\���e�̍Ę^�ł��铯���S��߂̂����A�u�P�D�w�����̌n���x�v�Ɓu�Q�D�w���[�O�i�[�̏ꍇ�x�v�����u���ꂼ�ꕪ�ʂ𐔔{�Ɋg�債���`�ŁA�ژ_���Ȃ��v�����̂���l�́E��Z�͂̏��o���c��R�ŁA�܂��A��Z�͏��o�ł͒�ⅰ�ɑ�l�͏��o��ҏƂ��āu�{�e�͓�����蓯�_���ƈ�̂��Ȃ��A���̎o���҂Ƃ��č\�z����Ă����v�i�u��������u�����v���\�\�j�[�`�F�w���[�O�i�[�̏ꍇ�x��ǂ��\�\�v��J��w�N�w�����w�N�{�_�W�x��47�j�A��Z�Z��N�O���Ap.54���{���ł͍폜�j�Ƃ̕���������A���ɕ]�J����邱�̓�̏͂͌�����

���ہA�{�������̂����{���ȊO�̏���椂��Ƃ���̂́u��l�́@�F���҂̌n���w�\�\�u�����v�Ƃ������̎����v�������������A���o�́w�v�z�x��Z�Z�Z�N�\���j�u�j�[�`�F�v���S�i��g���X�j�̒��ł͍ł��䂪萐S�ɑi�ւĖʔ����������̂��B��͂Ƃ��ǂ��w�����̌n���{�x���_�����Ă��B��l�͏��o�Łu�@������߂Ę_���邱�Ƃɂ������v�i���{��p.166�j�Ƃ��a���ɂ��ꂽ�w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�ɂ��Ă��A�{���u��Z�́@��������u�����v���\�\�w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x��ǂ��v��椂ނA�u����v�ᔻ�Ƃ��ďd�����鏊�Ȃ͗����ł����B�ނ��u�Ȃ��A���@�[�O�i�[�Ȃ̂��v�i��Z�́u�O�@�u�y�m�v���u�g�勾�v�\�\�u�N�w���v���u��܂����ǐS�v�vp.242�j�ɂȂ�ƁA�ʂ����Ă����܂œ��M���Ď���̑�\�҈��Ђ��˂Ȃ�ʂ̂��A���[�O�i�[�ٌ��ɋ�����������ア�����Ƃ��Ȃ��g�ł͓��������˂�̂����B���q�����g�E���[�O�i�[�U���̏\�㐢�I�j�Ȃ��f�����������Ă�悤���A������l�ɂƂ��Ă͂܂�������Ƃ����H�@�{���ɂ��Ắu���҂̕��X�Ȃ�ʉ��y���D�Ԃ肪����������v�ƑO���w�j�[�`�F�@�q�i����A�r�Ƃ������{�x�i�q�u�k�БI�����`�G�r�����N�㌎�j�ւ����]�i��͓����`�A��J�w��w��J�{��x�掵�\���ɑ�l�j�A��Z�Z�Z�N�Ap.20�j�ɂ���������A�N���V�b�N���َ���炵���c�R�Ƃ��ꂽ�̂������炻�̎�����҂ɂ͗������ʂ̂��܂������c�R�ł��炤�B�キ�ȊO�ɕ��M�ƂƂ��Ă̘_����椂܂��ɂ��A�Y�p��i�łȂ��Ǝ������̂��A�M���w���[�O�i�[����W�x�i��O�������A����Z�`�㔪�N�j�͑S�ܙɘ��肪�P�E�R�E�T�ɂ��u�����v�Ƃ��ďo������m��A��������e�̕�桘_���W�͏\�ɔN��ɑ��Ђ���o�ĕ�͂��n���ɂ��i�O��������桁w�F�l�����ւ̓`���x�w�x�[�g�[���F���x�@����w�o�ŋ��A��Z���N�ꌎ�^��Z�ꔪ�N�����j�A椎҂ɉ������͓̂��{�ꚟ�����łȂ��A�{���ł����_�ʂ̒���ɂ��Ắu���̔�]�Ƃł������m�ł��邱�Ƃ����������B�v�u�������△�S�Ɩ����łȂ��v�i�O�������u���Ƃ����ɑウ���\�\���l�E���[�O�i�[�\�\�v�w�F�l�����ւ̓`���xp.462�E463�j�Ƃ̂��ƁB椂߂ΐN�j�[�`�F���o�ւ��u�v�z�I�E���_�I�e���v�ɟ��Â������₤�����i���������w�����Ǝv�l�̂������@���q�����g�E���@�[�O�i�[�Ə\�㐢�I�ߑ��xⅢ�A�|���A����Z�N�\�Ap.74�j�A�v�z�j��ɂ����邻���_�l�Q�ƒ��N�j�[�`�F�̃��[�O�i�[�ᔻ�Ƃ̛����͂ȂِR�炩�łȂ��\�\��ւA�����Y�p�_�u�����̌|�p��i�v�����Ɂu�����A��T�͔F���̕��ł����v�i�����v桁A�w�F�l�����ւ̓`���xp.64�BCf.�����w�����Ǝv�l�̂������xp.98�j�ƌ���粂�����іڂɂ��ăw�[�Q�����h�E�t�H�C�G���o�b�n���烏�[�O�i�[���S�ăj�[�`�F�iNF-1880, 6[441]�A1881, 11[162]���w�����̖��C ���x���E*1�O�f��p.75�A11[325]���w�W�x�Z�Z�Epp.46-47.�A1887, 10[159]���w���͂ւ̈ӎu ���x�l�l�㔼�E*1�O�f��p.78�A���j�ɂ܂ŋy�ԓN�{�j�̕������l�ւ�ꂳ���Ȃ��̂����\�\�B����������ǂ𘩂�z���ă��[�O�i�[�_�̈Ӌ`�ɐ����͂�����������ł͂Ȃ�������Z�͂ɔ�ׂ�ƁA��͂��l�͂�

����-��@���ٛ{����椂ݕ��ł�

��ڂƂȂ��l�͂����o�ƍZ�����Ă݂���A�j�[�`�F���̏����w�x�����m���x�w�����̌n���x�w���[�O�i�[�̏ꍇ�x���w�����Ȋw�x�w�����̌n���w�x�w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�ɉ��߂���A�T�y�i�Ӗ����r�j�ɂ�鋭�����S�V�b�N铂ɝ̂ւ���A�ʗ��⍂ׂ�O�y���[�_�[�u�c�c�v����ɂ��u�c�v��ӂɖ�߂���A���̑������Ȓ����͂����Ă��A�u�قڔ��\�i�K�̂܂܂̂����v�i�u���Ƃ����vp.419�j�ɊY�c����ƌ����Ă悢�B�ׂ�������A���o�ł̌�A���������ꂽ�ӏ��i�u����ɝ{�����v��p.176�Z�s�ځu

�{����l�͑��߂ɂ��A�ꔪ�����N���w�����̌n���{�x�̑��_���u�u�P�Ɯ��v�A�u�悢�i�D�ǁj�Ƃ�邢�i�j�v�v�i„Gut und Böse“, „Gut und Schlecht“.�j�ɂāu�j�[�`�F���m�c�n�L���X�g�������̎x�z�����甲���o�v�āu����Ƃ͈قȂ����A����ɐ旧���l���f�Ȃ���̂�����v�̂����A�����ɖ�肪������Ɛ{���͌��ӁB

�m�c�n��������ǂ́A���݂̂Ȃ�炩�̓����̓��e�łȂ��Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ���̂��B�������̕ۏ��Ȃ��Ƃ�����A�m�c�n

��l�́u��@�u�N���v���u�����v�̖����vp.177

�����́A���̕�暂����߁u�O�@�u�ꌹ�w�v�̕����v�Ŗ��������̂ɔ��ւĂ̕����ŁA���o�ip.83�j�ł́u�m�c�n���e�������Ȃ��Ƃ������O�͂��̂悤�ɂ����略�@�ł���̂��A�������@�ł��Ȃ��Ƃ������v�ƂȂ��Ă�B���̉��e�͂܂�ŁA���O�͝c�@����Ȃ�����Ǖ�暂Ȃ�ł���ƌ��ӂ��̂₤���B��暂�������m�x�̑�����������̂����Ȃ̂ɁH�@��暂������Ă��܂�������^�̔O���k��̂��H�@���S�̝��炬���ɋ������t�œh��ׂ��ĂȂ����H�@�ނ��덪�[���s�M�������ᔻ�͂�暂��������̂ł́H�@�c�c��������椂ݍ��͂���Ƃ��̕����́A���ɁA�\�w�̖{���̉��ɖ��������ٕ������͂�Ă��p�����v�Z�X�g�i�d�ˏ����r�玆�j�Ȃ̂��i����誚g�A�j�[�`�F�ł́u���ɛ�������j�̗��Q�ɂ��āv�O�ɗp�Ⴀ��j�B�\�\���ӂɑ卷�͖����A���A����͌�ɋ����Ă��鏊�ł���B�u���������j�[�`�F�͌��݂̓����𑊑Ή����鎋�_����ɓ���邱�Ƃ��ł���̂��낤���v�i��l�͓�p.177�j�B

�Z�����̑R�炵�ނ鏊�A�Ȍ���ɍS�D���߂������m��Ȃ��B����������͖{���̒��҂̎�@�ł�����B�|���j�j���]���Č��ӂɂ́A�u�����I�Ȃ̂́A�j�[�`�F�̕��͂�\������ǂݎ���i�ꌩ���ׂȁj��a���ɁA�O��I�ɂ������lj��ł��낤�B���ʂȂ�ǂݔ���Ă��܂��悤�ȕ\������A���̒���S�́A����ɂ̓j�[�`�F�N�w�S�̗̂�����傫���ς��Ă��܂��悤�ȓlj��������o�����̂��v�i�u�s���]�t�{���P�C�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�\�\����E�����j�E�n���w�x�vp.121�j�B���݂ɘ������킯�ł͂Ȃ����A�܂����y�˔j����̑S�ʓW�J�ɐ�������Ƃ�����Ȃ����A���Ƃ�蕶�ٛ{�I�iphilological�j�Ƃ��Ăׂ�

�v����ɁA���j�␢�E���ۂɗ������������g�̒m�I�c�݂������w�ɔ䂹���鐸���ȁu�ǂ݁v�̕��@�Ɋ�Â��Ă������łȂ��A���̕��@�ɂ��T���̐��ʂƂ��Ă̔ނ̒�����܂��A�h�������߂��h�C�c�꒤��̌��ʁA���t�̌�ԂɐD�荞�܂ꂽ���̂����������̂тЂ낰���Ȃ����Ƃɂ͏\���ȗ����̕s�\�ȁA���̈Ӗ��ł܂��ɕ����w�̑ΏۂƂȂ炴������Ȃ��悤�Ȍ����i�ƂȂ��Ă���A�Ƃ����̂ł���B

�{���P�C�u�u�K���̗ϗ��v�ɂ����\�\�j�[�`�F�́u���ߖ@��`�v�̑O�i�Ɣw�i�\�\�v*3�O�f�w���^�t���V�J�x��36�jp.2

�E�͖{���u��O�́@�u�v�l�̔����j�v�A�u�K���̗ϗ��v�A�u�悫���[���b�p�l�v�v�ɋz�����ꂽ���o�u�u�K���̗ϗ��v�ɂ����\�\�j�[�`�F�́u���ߖ@��`�v�̑O�i�Ɣw�i�\�\�v�i�u���Ƃ����vp.420�Ɏ����ꂽ���o�����͕s���m�ŁA�薼����u�K���̗ϗ��v���ꊇ�ʂƁu�ɂ��āv�Ƃ��E���j����̈��p�ł���A�ŏ��̐߁u�q�����g�[�̏p�Ƃ��Ă̕����w�r�v�ɂ����i�����A�{���ł͑啝�ɍ폜����Ă��܂����s�̗p�ӏ��Ȃ̂ŏ��o�ɑk��Ȃ���椂߂ʂ̂��ɂ����B�{����O�́u�O�@�u�K���̗ϗ��v�v�́u���Ƃ����v���u���_���̏��o�v�ɂ��Č��Ӂu�ꕔ�����������p����Ă�������v�ip.419�j���c��킯���B���ٛ{��萂����̂Ă�ꂽ�����́A��O�͂Ƃ͕ʂɏ����ɂł��g�ݍ���Œu���Ζ{���S铂�椉�@�𘬍�����

���Ƃ��āA�������u�j�[�`�F�̉����v�͂��̘_��Ɂu�j�[�`�F�����߂Ƃ������Ƃ��ǂ��l���Ă������v�Ɓu�j�[�`�F���ǂ����߂��邩�v�Ɖ]�ӎ�q���p�ȁu��d�̈Ӗ��v�i���o��㎵��N���w�f���_�̎v�z���x���E���@�A��㔪��N�����Ap.182�j���������A�x���i�[���E�|�[�g���̃j�[�`�F�_���Љ�u�j�[�`�F�����߂Ƃ����T�O�����̂悤�ȈӖ��Ɏg���Ă���̂𑫂�����ɂ��āA���̏�Ɉ�̃j�[�`�F�lj�S�̂���b�Â���A�Ƃ��������݂�����܂ł����s�Ȃ��Ă����v�i�Wp.189�j�Əq�ׂĂ����ǂ��A��O�Ȃ炸�ޗႪ������U��Ȃ̂ɏI�n�|�[�g�����i��㎵��N���w���z�̏��ٌ`�@�j�[�`�F��

���O�A�ĎO�Ďl椂ݍ���

���č�椂��āA�Ȃ��Ȃ��ʔ��������̂ɉ���������₷��B��椌���X��椂ݕԂ������ɁA�ǂ������������̂��w��������₤�ȟ������Ă����B��������₤�₭��]�i���ᔻ�j�ɓ����B

���O-��@��暂Ƃ��Ă̌��t�H

�{�����͑�l�͑�O�߂Łw�����̌n���{�x���_�����ɒ��Ⴕ�Ă��B�����Œ������������j�[�`�F�́u�ǂ����̑�w�̓N�w������A�̌��ܘ_�����W�v���邱�Ƃ���ЁA�u���̂悤�Ȗ₢���Ă������B���̖₢�́A�����w�҂���j�Ƃ̒��ڂ����łȂ��A�{���̐��I�E�ƓI�N�w�҂̒��ڂ��傢�ɏW�߂Ă�����ׂ����̂ł����v�ƌ����\�\�����A�u����w�A�Ȃ����A�ꌹ�T���́A�����I�T�O�̔��W�j�ɑ��A�ǂ̂悤�Ȏ�����^���邩�v�ip.184�����j�B�{���̌��鏊�A�u������Ă��邩��ɂ́A�w�n���w�x�ɂ����鎩���̌ꌹ�F�������ŏ[�����Ƃ��A�܂����ꂪ�ŏI�I���_�ƂȂ�̂��Ƃ��A�j�[�`�F���g�����Ďv���Ă��Ȃ������̂ł��낤���A�����ɓǂݎ��������́A�܂������^���Ȃ��́A�Ƃ����Ă悢�v�ip.184�j�B�j�[�`�F�̌ꌹ�_���̂��̂ɂ͂Ȃٕ�����ׂ��s���s�����炤�ƁA��樕�������ɁA�u�j�[�`�F�̂��������������u�w�I�v�p���v�ip.184�j�����͔F�߂����悤�Ƃ���_�@�ł���i���̂��߂��A�����ʖڂɛ{�p�Ԃ���

������ɂ��Ă��A���������ꌹ�w�̎��H�ɂ���Ă����A�u�n���w�v�Ȃ����u�����j�v���A�u���݁v�̉��l�ς́u���e�v������A���̂��Ƃ�ʂ��āA�u���݁v�Ƃَ͈��ȗ��j�I�ߋ����A���������āA���j�̎��I�Ȕ�A�������A�u�w�I�v�ɑ�����\������J�����A�ƃj�[�`�F�͍l�����B�ꌹ�w�͂���Ε��ł����āA�����Ɂu���݁v����́u���e�v�������ތ��͂قƂ�ǂȂ��͂�������ł���B

��l�́u�O�@�u�ꌹ�w�v�̕��vp.185

�c�c�u�قƂ�ǁv�H�@�u�͂��v�����āH�@�ŏ��͊ʼn߂����Ă���A����̓`�g�̂ł���B�u�����v�Ƃ���栚g�Ŏ��V�����m�ł���q�V���iObjektivität�����m���j��W�Ԃ���ɂ��S�炸�A�В肵�ꂸ�ɗ��ۂ�����Ȃ�������������q�B�����������ׂ����ւʌ��T�̑��������v�͂���\����ł��o���Ă����Ȃ���A�����m������ɂ͌��t��������S�O�������������܂���炩�������͂���ɂ��Ă��A���������������ň����|�������̂��́A�ڂ����ꂽ�܂ܒNj�����Ȃ��B�����ȍ~�u�����v�Ȃ��͏d�o������A誚g�ł�����ނ���

���̔����Ȓ]�т��ӎ�����椂ݕԂ��ƁA����ɏƜ䂷��_����̎��y��������B���́w�����̌n���x���_���u�q�����ځr�A�q�ǐS���k�����r�A����т��̗ނ̂��Ƃǂ��v�i�M�����O桂̑�j��_������͂̂����u�l�@����v�Ɂu�����v�̔���������A�����ł́u��l�͂ŏq�ׂ����ƂƖ{�̘͂_�|�Ƃ��֘A�Â��v�邽�߂ɑO�͂�v�Ă��B�H���u��l�͂ł́A�u�L���X�g�������v�Ƃ��������u�`���v�������������u�F�����v�ł���j�[�`�F���A�����ɂ��Ă����u�`���v���狗�����Ƃ葊�Ή����āA�ᔻ�̉\�����m�ۂł���̂������ł������B����ɑ��铚���́A�����Ɏ����̎�����v�l�ł͑��Ή���������ł����Ă��A����̐����͕ۏ��ꂸ�A���̂��߂ɂ́A���Ή��𗧏���m���ȕ����K�v�ƂȂ�A�u�P�v�u���v�Ƃ�����̌ꌹ�w�����̕��ƂȂ�̂ł������B���̕���ʂ��ăj�[�`�F���m�c�n���_���E�L���X�g���I�ȓ����I���l�ψȑO���m�c�n�u�M�������v�̑��݂�˂��~�߂邱�Ƃ��ł��A�m�c�n�L���X�g���𑊑Ή����闧�r�_��z�����̂ł������v�]�X�ipp.218-219.�j�B��莋���ׂ��c�b�R�~�ǂ���͂��̒���Ɍ����B

�ނ�̂��߂ɂ́A�j�[�`�F���g�̃L���X�g�������ɑ��邩�˂ė��̔ᔻ�I�X�^���X�����̑O��ƂȂ邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B���������X�^���X�����������炱���A�ꌹ�w�Ƃ��ēI�m�Ɋ��m���邱�Ƃ��ł����̂��B�����Ȃ���A���͂��̂܂܌��߂�����邾���ɏI��������낤�B

��́u�l�@����vp.219

�u�����܂ł��Ȃ��v���āc�c������O��l�͂ł͌����ĂȂ������ƁH�@���������֘҂ĝЂ�����ꂽ�̂��A�����������Ԃł͕Еt���Ȃ����O�����邩��ł́H�@�������悤�A����u�����v�ƌ��Ӄ��g���b�N���p�p�̉ʂĂɔj�]��҂��Ă��̂��B�u���˂ė��̔ᔻ�I�X�^���X�v�c�c���ʂ���́A���ЂƂ�������Ƃ����S�Ƃ������ݝr���Ƃ��_�y���Ƃ��ĂԂ��̂łȂ����H�@���Ȃ�ț{�N�{���Ɂu�V�@�����_���א��v�i�m�E�q�E�n���\���j�Ƃł����ӕ������D�݂��H�@���F�͉��כ{�I�z��E���Ȃ��Ƃł��H�@����A�������A�ꌹ����暂ł���Ƃ́A���҂������ӌ��݂ɛ������Ό�����̓��e��Ƃꂽ���Ƃ�

�Ƃ��낪�A�����������̌ꌹ�_���c�ĂɂȂ�Ȃ��̂������Ƃ������c�c�B�H�R�p�v桁w�����̌n���x�u����v�ɂ́u���낢������w�E����Ȃ�����A�����w�҂Ƃ��Čꌹ����g�����������@���A���܂��܂Ȏ���������炵�Ă����v�i�w�j�[�`�F�S�W�@��O���i��Ⅱ���j�x�������A��㔪�O�N�O���Ap.327���H�R�p�v�u�j�[�`�F�u�����̌n���v�v�w��ڂ̋G���x�����o�Ŏ��A��㔪��N�\�Ap.161�j�ƌ����A�����͕s���ɂ����܂܁i�u���낢��v�ł͔���ʁI�j���s�����U�ӂ₤�ɂ��ăj�[�`�F��Ɏd���ĂĂ�B�����萂��Ă͐{�������������Ȃ������炵���A�Ђƌ����������\��Ă͂�B

�j�[�`�F�̌ꌹ�w���A�S�L�]�N��̓�ꐢ�I�̊w�␅�����炷��Ȃ�A�ƂĂ��ᔻ�ɑς����Ȃ����̂��Ƃ��Ă��A�ނ́A�����ɂ��u�F���ҁv�Ƃ��Ă̎��ȋK��ɂӂ��킵���u�w�I�v�_�̊��������`�����ɂ��ẮA����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B���Ȃ��Ƃ��w�n���w�x�ɂ����āA�j�[�`�F�́A�ꌹ�w��ʂ����Ƃɂ���Ă̂݁A���Ȃ����܂߂āu���݁v��S�ʋK�肷����j�I�u�`���v�𑊑Ή����鎋�_���m�ۂ������̂ł���B

��l�́u�O�@�u�ꌹ�w�v�̕��vp.183

�j�[�`�F�ɂ��P�E���̌ꌹ���͖ނ��炵���������Ă��T���ŁA����j�I�����ł͂Ȃ������\�\�I�@���Ԍꌹ���Ȃ�ʛ{�Ҍꌹ���̌�肪�����c�c�H�@�����Ő{�����j�������Ă��܂��āA�ǂ����ǂ���T�Ȃ̂��Ƃ��ӊ̐t�̔ᔻ���e�ɂ��Ắu�ᔻ�ɑς����Ȃ����̂��Ƃ��Ă��v�Ƙ��@�߂������ӏ��ɒ��i�V�j�����v�E�V���e�[�N�}�C���[���i�w�j�[�`�F�́u�����̌n���{�v�x��͑�l�`�Z��SS. 103-105.�j���l�E�u���]�b�e�B�_���𝧂���̂݁A�����h�C�c�ꕶ�قɉ��ʂ�a���Ă��܂Ў���͏Ȃ݂Ȃ��B��肾�Ə��m���Ă�Ȃ��琳�����͂ǂ��Ȃ̂���m�点�Ȃ��A�����͂ǂ��ł������ƌ��͂����̑ԓx�͌떂�����Ɍ����Ă��Ă��܂ӁB�����A�t�ɂ����̔ᔻ�Ȃǒm��ʟ��Ɂi���m�Ȃ̂������Ȃ̂��j�A��Z�Z��N���ňȘҐ��E�ɖ���y���镪�͓N�{���j�[�`�F���ׂ̏����u�j�[�`�F�̗p����ꌹ�w�I�ȏ؋�������Ɏx������`�Ŋm�������̂Ƃ����v�l�E�~�S�b�e�B�_����{�����ҏƂ��Đ��܂��Ă���i�u���C�A���E���C�^�[�^��˗Y�^桁w�j�[�`�F�̓����N�w�Ǝ��R��`�@�w�����̌n���w�x��ǂ݉����x�t�H���A��Z���N�ꌎ�A��T�͌����i12�jp.514�Acf.��U�͌����i�V�jpp.517-518.�j�Ƃ��ӌ���ł́A���Âꂪ�������͂�����˂����͂���ׂ����炤�B����ɁA�������m�������߂�݂̂Ȃ炸�A���ɂ��Ă��j�[�`�F���ǂ̂₤�ɂ��ĉߌ��蜂����̂����m�肽���Ȃ�B�j�[�`�F��i�삷��̂łȂ��A�ᔻ�I�ɂ��̌��ɛ{�Ԃ��߂ɁB�O�ԕ��Q�B�A���X�g�e���X�w�j�R�}�R�X�ϗ��{�x�掵�ɑ�\�l���i1154a22�ȉ��j�ɞH���u�����́A�������Ȃ���A���Ƃ���̐^�����݂̂Ȃ炸�A�܂����̌����������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Ƃ����̂́A�������邱�Ƃ��_�c�̉M���Ɋ�^���邩��ł���B�܂�A�^�Ȃ�ʂ��Ƃ��炪���䂦�^�ƌ����Ă��邩�Ƃ������Ƃ���m���ꂤ��Ƃ��A���Ƃ���̐^�͂܂��܂����̉M���傷���v�i���c�O�Y��w�j�R�}�R�X�ϗ��w�@�i���j�x�q��g�����r��㎵�O�N�Ap.61����Z�Z��N�\��l�\�������p.78�j�B��铁A�`���������Ă��ƔF�߂���Γ��e�E�����͖�͂Ȃ��ƌ��ӂ̂́A�_��������铌n������v���N�{���̌��z�@�ł����āA�f�ނ���ᖡ������j�i�{�j�I�ȍl暂̂����ł͂Ȃ��iCf. �d�E�g�E�J�[�^���������Y��w���j�Ƃ͉����x�q��g�V���r���Z��N�O���App.7-8.�^�ߓ��a�F桁w���j�Ƃ͉����@�V���x��g���X�A��Z���N�܌��Ap.10�j�B���j�I�v�l�����Ƃ���_������ł��Z�܂���܂��B�N�{�̙J�l�͑S铂̍\�z�ɂ���ƐM���邠�܂��铌���ė��p�ł��錚�z���ނ̕����I�J�l�������͂ꂪ���Ȃ��ƁA������j�[�`�F�́u�N�w�҂����̌�T�v�i�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅱ�x�u��ꕔ�@���܂��܂Ȉӌ���⼌��v��Z���A*1�O�f�����܊w�|������p.150�j�ƌĂB

���T�ᐳ�A�������E��葖��͛{�⌤���̊�{�̂͂��\�\�A���N�{�҂͏����āA�Ƃł��H�@��暓I�ipositiv���m��I�j���_�Ƃ͂��̖��ɔ�����

�ǂ������̃j�[�`�F�����҂ɂ́A���g��F���҂Ƃ��ė�����{�Ҕ���

���O-��@����ᔻ�Ƃ��Ă�ᢐ��j�H

�q�������ӂ���ɂ́A�u���l���u�ᔻ�v���u�n���w�v�i�Ȃ����u�����j�v�j����ʂ����v�i��l�́u��@�w�����̌n���w�x���u�n���w�v�vp.172�j����Łu���݂̍����͌��������߂��Ȃ�����\�\�����荇���A�����W�ɓ��蒼�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ��v�i��l�͎Op.182�j�Ƃ̌����A�ߋ��ւ̑k�s������ւ̛��R����s�ʂ��Ă������T�e��������Ȃ��r���߂�����̂��A��Ԃ܂��B�����A���j�������ꎩ铂͌���ᔻ���т��Ȃ��d���Ȃǂ���ɂ���A�u���ہA�Ȃ�炩�̎��ۂ̔����j���𖾂����Ƃ���ŁA������\�\�Ƃ��Ɍ��ݗL�����\�\�u���l�v���u�ᔻ�v�ɂ͒�������Ƃ͍l�����Ȃ����낤�v�ip.172�j�B�܊p�����Ɂu�u�N���v���u�����v�̖����v�i��l�͓�j��؊J�������̕����_�i��l�͈�E��pp.172-181�A��́u��@���̏����vpp.198-203�A�y�сu�����vp.13�j����A���蒲�a�̂₤�ɓ�������Ě���������ƁA�בR�Ƃ��Ȃ��B�����

ᢐ��j�i�u�����j�v�Ƃ�桂����AEntstehungsgeschichte�j�Ɣᔻ�Ƃ�萌W�@���́A�{���ȊO�̊���̃j�[�`�F�_�ł��u�����I��T�����v�i�J�R�O���u�����̔ᔻ�Ƃ͉����H�\�\�j�[�`�F�w�����̌n���x���_���ɂ����铹���̋L�q�Ɣᔻ�̊W���Ɋւ���l�@�\�\�v�w���^�t���V�J�x��43�j�A��Z���N�\�Ap.24�Epp.29-30.�j�u�����_�I��T�v�i�u���C�A���E���C�^�[�w�j�[�`�F�̓����N�w�Ǝ��R��`�x�O�f��T��p.249�ȉ��B�o�[�i�[�h�E���W���X�^�[�^�����r�j�E�|���j�j�E�V�����u桁w���̍m���@�j�[�`�F�ɂ��j�q���Y���̍����x�q�p���E�E�j�x���V�^�X�r�@����w�o�ŋ��A��Z��Z�N�O���A��l�͑�ܐ�pp.336-337.�j�̖��Ƃ��Ę_�y�ɂȂ��Ă�A�u�����_�I���U�v�i�啣�a�v�E�㌴�����M�A�v�z�̉Ȋw���������w�V�� �N�w�E�_���p�ꎫ�T�x�O�ꏑ�[�A����ܔN�l���Ap.316�j�Ƃ�桂����genetic fallacy�i�l�E�q�E�R�[�G���Ƃd�E�i�[�Q���w�_���Ɖț{�I���@�ւ̓���xⅩⅨ���R���A���O�l�N�j��萂��Ă��ț{�N�{�Ɏn�܂葽�X�c�_����Ă������A�����Ɛ��荇�͂����邩�ǂ������v�ĐR���炤�B�Ԃɝ̉���p�ތ���ߋ��͌��݂Ƃ͕ʕ��Ȃ̂�����o����ᢒ[�Ƃ��������Ԃ������Ɍ����̐������̂�ᢐ��_�I��T�ł���A�����y�𘬂ăj�[�`�F���������Ă���Ƃ͈�e�ЕюO���i��l�͓�p.181�y�ё�͈�p.202����NF-1884, 27[5]�Bp.181�y��p.201����NF-1885, 2[131]�����C桁w���͂ւ̈ӎu ��@�j�[�`�F�S�W12�x�u�t�^�@�v��Ƒ����k���U���I�����l�v���uⅡ�@�ꔪ���Z�N�̌v���v�Q�́u��ɂ悹�āv�A*1�O�f�����܊w�|������p.466���c���w�����̖��C ���xⅢ���u�ꔪ���Z�N�̌v���v�����܁E*1�O�f��p.456���c�Bp.201����NF-1885, 2[189]���w�ܗ͂ւ̈ӎu�x��l���i�E���O�����܊w�|������p.259���c�B���p�͂��Ȃ�������p.201��NF-1884, 27[72]�E1885, 1[53]���ҏƁj��w�x�����m���x����O�l�����i�i��l�͎Op.185�����B���p�O���O�i�ɂāuᢐ��j�v�ɛ����u�ᔻ�v�͕ʕ��Ƃ̕���������j��{�������������ʂ�Łi�Ꭶ��NF-1882, 4[90]�A1883, 16[33]�A1884, 26[161][224]���w�P���̔ފ݁x�l�����ւ��悤�j�A�u�u�N���v���u�^���v���邢���u��T�v�����ꎩ�̂Ƃ��ẮA�u�����v�̉��l����̊�Ƃ͂Ȃ肦�Ȃ��v�ip.185�j�ƌ��Њ��ւ���킯�����A�����������ŁA�w�����̌n���{�x���_�����_�@�ɂ����u�]���̃L���X�g�������u�ȑO�v�ɂ��ʂ̓����I���l�]�������݂��������Ƃ𗧏��邱���v�ɂ��u���݂Ɏx�z�I�ȓ����ȊO�̓������\�ł��������ƁA���������āA�����I�ɁA���ꂪ�Y�p�̖��肩��o�߂čĊ���������邱�Ƃ����肤�邱�ƁA����ɂ́A������������A����܂łɑ��݂������̈ȊO�̓������\�ł��邩������Ȃ����Ƃ��A�W�]����Ă���̂��v�ip.182�BCf.��́u�O�@�u���R�v�Ƃ��Ă̗��j�vp.216�j�Ɛ����₤�ł́A���̎j�����c���\�ɂ��������U���̒Z���A�ߋ���������������������ς茻�݂▢�҂����̂͂炸���炤�Ɛ��_����ᢐ��_�I��T�̘_�����̘ԂɂȂ��Ă��܂ӎ���ŁA���Č�����B�݂肵�̂̎��т��u�Ƃ����������meinmal����x�n����ꂽ���Ƃ�����A�]���Ă܂��\�Ȃ��ƂȂ̂ł����v�i�u�M���V�A�l�̔ߌ�����ɂ�����N�w�v�����A����ꔪ���l�N�e�A�O�f�w�ߌ��̒a���@�j�[�`�F�S�W�Q�xp.350�BCf. NF-1873, 29[29][108]�j�Ƌ���ӂ₤�ȉ�d��]�ɜ߂��ꂽ�z�O�́A���Ɂu�L�O��I���j�v�̓��y�Ƃ����s���^�S���X�h���̐����̖��M���R���Ǝ���ᔻ�����������i�u���ɛ�������j�̗��Q�ɂ��āv������O�`�l�i���A�w������I�l�@�x*1�O�f�����܊w�|������pp.138-139.�j�A���j���ۂ��Ոِ��E����Ȃӂ��ƂȂ������̂܂ܔ�������\���Ȃ�āu�V���w�҂��Ăѐ萯�t�ɂȂ��v�������肳���ɂȂ����ƂƔے肵�Ă�̂ɁA���̃j�[�`�F���A�ˑR�߂����J��Ԃ��Ă��Ƃł����ӂ̂��i�݂�����j���J��Ԃ��Ƃ��Ă��u��x�ڂ�

�uᢐ��j�v�Ɓu�ᔻ�v�Ƃ����������Ӝ�����Ђ���ʌ���w�����̌n���{�x���u�v���I�z��Ƃ��Ă����v���ƂɂȂ邪�A�u���̂��Ƃ́A�j�[�`�F���g�̎v�z�I�����Ȃ����N�w�I�ޕ��Ƃ��ĉ������ׂ��Ȃ̂ł��낤���B����Ƃ��A�ނ͌n���w�ɂ�邱�̔ᔻ�̊�Ă̐������������邱�Ƃ��ł��邾�낤���B�v�i��͈�p.202�j�\�\����ŁA�������ȁu�ꌹ�w�Ƃ��������v�i��͎lp.220�j��^���o���Ă܂ł��̕s�����₵�悤�Ƃ����H�\�\�ނ���A���𐬂��������ɘa������͐�s�ɂ�������j�[�`�F�炵���c�c�H�@�ǂ�����������X�����Ȃ��B�w�j�[�`�F�E�����̓N�w�x�i�v�E�~�����[ – ���E�^�[�A�H�R�p�v�E�،ˎO��桁A�ȕ����A��㔪�O�N�B�u�����v��桂��ꂽ������Gegensätze�������j�Ƃ��ꂫ�����Ȃ鏊�ŁA�c�l���|����̖{���`������u�m�c�n�����������Â��A�킸���������I�ɒ������mVersöhnung���a���A�G�a�A�܂Ёi�L���X�g�����j�n���鎓�Y�̗����v�i�u���́@����Ƃ��Ă̗��j�\�\�w�ߌ��̒a���x�̎v�z���v��p.21�E��p.32�����w�ߌ��̒a���x���A�O�f�����܊w�|������p.31���c�A�T���͂��ܕ������BCf.�w���̐l������x�u�Ȃ����͂���Ȃɗǂ��{�������̂��v���́u���̒�`�v�A*1�O�f�w���̐l������ ���`�W�x�q�����܊w�|�����rp.90�j�ƕv�w�a���ɂ��Ă����G��萌W���푥�ƂȂ������A�u����A�������^�̑������B���y�A���a�͉��ۂȂ̂��v�i�w�����̖��C ���x���O�E*1�O�f�����܊w�|������p.109��NF-1870, 7[165]�j�Ƃ��u�G�a�mVersöhnung�n�̓��R�����u��ɂ́A�Ăћ����ɐg�𓊂����v�iNF-1883, 17[40]�j�Ƃ��]�����~�������₤�ł�������r�Ɨ������������ɂȂ��B�u���ہA�j�[�`�F�̂��Ƃł́w�G�a�x���z���Ă��s���w�Η��x�ւƌ������A����ُؖ̕@�I�ȁw�Η��x�̎O�i�̕��݂��؎�����Ă���B���ԐR���Ƃ��Ắw�G�a�x�́A�ނ̂��Ƃł��̂Ƃ������ꎞ�I�ɑ������Ă���ɂ����Ȃ��v�i�W�[�O�t���[�g�E�u���b�V�F�u�j�[�`�F�́w�ߌ��̒a���x�̎���ɂ�����w�[�Q����`�v��㔪�Z�N�A�������w�j�[�`�F�N�w�Ƃ��̉��y�I�����̌����x�uⅢ-1)�@���ȉ�A�Ƃ��̔ߌ��I��E�\�\�j�[�`�F�ɂ������u�w�[�Q���I�Ȃ����v�i�P�j�v��Z�Z���N���m�_��p.103���d���j�Ƃ��B�������Ȃ�ʔ��E���E�����B�ӊ��ɂ��j�[�`�F�́A�Ȃ�̓��Ȃ�u���\�͂̑R�mGegensätze�n�v���u���������Ȃ����u�a���v�������Ȃ��v�̂��䂪�{�\���ƍ��ꂵ�i�w���̐l������x�u�Ȃ����͂���Ȃɗ����Ȃ̂��v���A�����܊w�|������p.70�B����ȊO�̖M桎҂����{�\���E���I�F����������⍂݁u�a���v��„versöhnen“���u�Ë��v����桁j�A�w�[�Q���L���u�a���v�͕ʂ��Ĉ��p���Ɋ����ĝc�Џ������Ă�B�{���Ƃđ\�Ă̓j�[�`�F�ɗZ�a�����ٔ������Ŏ悵�āu�������u�Η��̈�v�v�Ƃ͂����Ă��A�m�c�n�Ȃ�炩�̌`�Œ��₳�ꂽ���u�~�g�v������ꂽ�肷��̂ł͂Ȃ��B�Η������������鐫���͂����܂ʼns���Η������܂܂ŁA��̑��݂̂����ɋÏk�����v�i�u�j�[�`�F�̒E���[�g�s�A�\�\���R�ƉȊw�\�\�v���ҏW�E�͏�ψ��wJUSTITIA�@�����X�e�B�e�B�A���@�����Љ�j����̒��w���@❸�x��r�@��������ᢍs�^�~�l�����@���[��́A�����N�App.88-89.�\�\�E�́A�{���P�C�u�j�[�`�F�̎��R�v�w��J�{��x�掵�\�ɑ���j�A�����N�Ap.7�A�̍Đ��j���ƓB���h�������������̂�����ǁA���ł͂킴�킴�����u�Ă��uᢐ��j�v�Ɓu�ᔻ�v�ɂ܂Łu�����荇���A�����W�ɓ��蒼�������v��]�ނƂ́A���������ۂ��Ȃ��Ă��܂����݂������B�{����ᢐ��_�I��T�Ƃ̛������s�O��Ɍ�����̂��A�{���̉��ׂ��Ë��ɌX���������Ȃ̂������H�@�p�𗧂Ăʂ₤���E�����`�����Ĉ٘a�����a�����Ɏ���Ȃ�u�܂Ȃ��j�C�`�G�A��Ȃ��j�C�`�G�A���͕K����������T�ɑ��炴�邩�v�i�甪���X鷗�O�u㔐S����v�w��Z�V��x���Z��N�\���\�l���j�B

����ɁA�{���ł́u�����v�j�[�`�F���@��N�����������i��j�j�́u�K���̗ϗ��mSittlichkeit der Sitte�\�\�X��p�A��u���K�����v�́A�W�����E�f���[�C�ł�customary morality��桌�ɂĔ��ȓ���������n�v�i�w�����x���E��l�E�ꔪ�E�O�O�A�w�x�����m���x�l�O�E�l�Z�E��l�O�E��l���E���Z�ANF-1885, 1[10]�A1885, 2[170]���w���͂ւ̈ӎu ���x��Z���A�y���w�����̌n���{�x������l���E���_�������E��O�_�������j��萂��A�u�ߑ�I�����_����݂�A�����ɋ������T�̂悤�Ɏv���悤�Ƃ��A���̎������A�����ł���i�ƐM������j���Ƃ��̂܂܂ŁA�����ɋK�͂ƂȂ�Ƃ����A�u�K���̗ϗ��v�Ƃ́A�������Ȃ��Ă݂�킩��悤�ɁA���Âł��邩�ߑ�ł��邩�Ɋւ��Ȃ��A�l�Ԃ̑f�p�ȓ��퐶���̑唼���x�z���Ă����u���n�I�v�ϗ��ł����v�i��O�́u�O�@�u�K���̗ϗ��v�vp.139�j�Əq�ׂ���ŁA����ɛ����āu����͂��܂�������u���R���v�u�l�v�̎Y�o�Ɍ������i�ׂ����j�iVgl. Ⅴ2, 11 [130]�m���w�����̖��C ���x�l�O�O�n�j�Ƃ����̂��A�j�[�`�F�ɂ�鎞�㓮���̐f�f�ł����v�i�Wp.143�j���A���K�Ŕj�ə����c�̃j�[�`�F�́u���̈Ӑ}���̂��̂̂����ɂ������u�K���̗ϗ��v�������Ă���B����Ƃ����̂��A�ߋ��ɂ�����ω��̎������A�������ω��\�ł���ׂ����Ƃ����K�͂Ƃ��ċ@�\���Ă��邩��ł����v�ip.144�j�Ƒ��֕Ԃ��A���̋K�͂Ƃ��Ắu�����v�������u�V���ȉ����v���\�ɂ����ip.145�j�ƕ]�J���Ă����A�����Ȃ�Ƃ���ᢐ��_�I��T�݂̂ɗ��܂炸�A�������K�͂ɒ��������閳�����ɂ�������͂���u���R��`�I��T�v�T���u�q���[���̖@���v�ᔽ�i���̌Ăѕ��͖����s������f�E�d�E���[�A�T���c�E�q���[���̌��T�̖{�`�ƈ�ӂƂ��ᔻ�͂��Ă����j�̋^�Ђ��N����B

���O-�O�@��A㔂Ƃ��Ă̗��j�H

崂�������闝�R�́A�w�����̌n���{�x����w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�ւ́u�A�����v��������߁u���̏ꍇ�A���j�Ȃ�������Ƃ́A�ߋ��ƌ��݁i������j�̑o�����܂�����̂Ƃ��čl�����Ă����v�i��Z��p.223�Acf.��l��p.164�j�Ƃ�������ЂƊ���ɂ��Ă��܂ӂ₤�Ȓ��҂̍\�ւɂ������āA�d�Ɂu���� Zeit�v�ƌ����Ă��\�㐢�I�ȍ~�͓��Ɍ��ݐi�s���̂��̌�����w���p�@�������i�Jㇽ���E�����B�b�g�^�ēc���O�Y桁w�w�[�Q������j�[�`�F���@�\�㐢�I�̎v�z�ɂ�����v���I����@�}���N�X�ƃL�F���P�S�[���@Ⅰ�x��ꕔⅤ�u�P�@����̐��_���玞�㐸�_�ւ̝̉��v�A�q��g����p���r���ܓ�N�l���Ap.270�ȉ������[���B�b�g�^�O������桁w�W�@�\�㐢�I�v�z�ɂ�����v���I�f���i��j�x�q��g�����r��Z��ܔN�\�A��ꕔ��͑���p.473�ȉ��j�̂ɛ����A�u����v�Ȃ�܂������u���j�v�ɓ�����̌��݂�g�ݍ��ނ̂͌��ӂقǗe�ՂłȂ��A��瓯����j�⌻��j�����݂��悤�Ƌ߂��ߋ��̂��Ƃ��u�܂����j�ɂȂ��ĂȂ��v�Ɣۂ��퓅��������̂�m��ʂł�����܂��ɁA�u���j�Ƃ����T�O�ɂ������u�ߋ��v�������Ă��钍�ڂ��ׂ��D���v�i�w���݂Ǝ��ԁx�掵�\�O������S. 379.�����C�E�n�ӓ�Y��w���E�̖����@62�@�n�C�f�K�[�x�������_���A��㎵��N�\�����w�n�C�f�K�[�@���E�̖���74�x�q�����o�b�N�X�r��㔪�Z�N�Ap.586�j���ڗ����Ȃ��̂����Ɍ�����B��������́u����v�ɔ�ׂāA�ߋ��ł���u���j�v���j������ĂȂ����B����ł͌��݁i�̓�����ᔻ�j�։��邽�߂ɉߋ��̌ŗL���ȂЂ��˂Ȃ��B�u�Ȃ��Ȃ�A���ݎx�z�I�ȓ����̋N�������I�ł��邩��Ƃ����āA���̉��l���Ȃ߂���i�u�����v�j�K�v���Ȃ����肩�A�Ȃ߂悤�Ƃ����S�I�X�����쓮���Ă��܂����Ƃ����ꎩ�́A���݂̓����ɍS������Ă���i�u���e�v�j���Ƃ̈�؍��ɂ����Ȃ��Ƃ����̂������v�i��l�͓�p.181�B���O�ɏ�����NF-1885, 2[131]����̊����j�ƍl�ւ�ȏ�́A�����������݂Ƃ̊�����

���̉ߋ��^���݂�萌W��̑t���āu�����܂ł��Ȃ��A�u�`���v���u�����v�͒n�����ł����v�i��l��p.165�j�ƌ��ӕ�����A�u���Ƃ��A���j�I�ߋ��Ƃ��Ă��u�`���v���u�ߑ��v�Ƃ����u�������v�Ƃ͒n�����ł����v�i��Z��p.225�j�Ƃ��u�u�`���v���u�������v�Ƃ͌J��Ԃ��܂ł��Ȃ��A�n�����ł����v�i��Z�́u�l�@�����Ɂvp.252�j�Ƃ��ĎO�Ќ�����邪�A����Ș_��ւ����������͋^���Ă悢�i�u���ӂ܂ł��Ȃ��v�ƌ��Џo���ꂽ�u�펯�v�͑��������K���Ղ茈�߂̑O��Ř_���̔���\�D����ɉ߂��Ȃ��̂͌��͂��ƒm�ꂽ���Ɓj�\�\���������{���ɂ����ẮA�u���j�̎��I��A�����v�i��l�͓�p.181�BCf.��p.185�A��͎Op.216�j���Nj�����A�u�A���I���j�ς̎�������̉���v�i��͎Op.217�Acf.��͈�p.202�j�������̂�����B��㔂��ƌ����Ă����͕s�A㔐��������Ƃ��Ă��

���O-�l�@���Ƃ��Ẳ����H

�w�����̌n���{�x���_�����u�����v�i��l�͎lp.191�j�Ƃ��Đ��_�����̂́u���j�ȑO�̎���A�u��j����iVorzeit, Urzeit, Vorgeschichte�j�v�̂����v�ip.190�j�ł������\�\�ނ��u�m�c�n���_���́A�u��j�����v����Ƃ���ȏ�A�ꌹ�w�Ƃ��������w�̎�@�͂��͂�K�p�s�\�ł���B���̎���́A�����̔����ȑO�̎���ł����āA����Ƃ����`�ł̏؋���o�͂ł��Ȃ�����ł����v�ip.190�j�ƌ��ӂȂ�ꌹ��

���́A�u�N���v�Ƃ������̉ߋ��Ɓu���݁v�Ƃَ̈������A�܂�A���j�̎��I��A�������A�u���݁v�̉��l�ς��������ނ��ƂȂ��A�����ɂ��đΎ�������̂��A�Ɏ��ʂ���B

�������Ƃ���Ȃ�A�t�ɋ^�₪�o�Ă��悤�B�����w�n���w�x�Ȃ鏑���̍ŏI�ڕW���A��ɏq�ׂ��悤�ɁA�����̉��l�̔ᔻ�ɂ���̂��Ƃ�����A�u�n���w�v�̎�@���̗p����܂ł��Ȃ��A���ڔᔻ�ɕ����āA�����簐i����悢�̂ł͂Ȃ����B�ނ���A�u�n���w�v�̗̍p�́A�u�N���v�Ɓu���݁v�̖����̊댯�ɋt�߂肷�邱�ƂɂȂ邾�����͂Ȃ��̂��B����ɂ�������炸�A�w�n���w�x�́u�����̌n���w�v�Ƃ��Ď��M���ꂽ�Ƃ���̂Ȃ�A�����ɂ́A�j�[�`�F�̗��_�I�ލs�ɂ͐s���Ȃ��A������ׂ����R�����݂���̂��낤���B

��l�́u��@�u�N���v���u�����v�̖����vpp.181-182.

���̋^�����������ɂ́A���s�̓������⛔�ł͂Ȃ��ȑO�ɂ͕ʞ�ł��蓾���Ƒ����������V�y���m�ł���暝��Ƌ��Ɏ����ׂ��ł���A�����Łu�u�ꌹ�w�v�Ɋ�Â��Đ͏o���ꂽ�u�����T�O�ϑJ�v�m�w�����̌n���{�x���_����l���`���n���肪����ɂ����v�ip.183�j�c�c�ƁA�{����l�́u�O�@�u�ꌹ�w�v�̕����v�͐������̂������B�Ƃ��낪�A�������̌ꌹ���ƂĎ��l�ɛ�������ɂȂ�ʂ̂�������A��暓��R�̑����I�Ȏ���������Ă����̛��j�[�`�F�̙J�l�V�ɘc�߂�ꂽ���ׂ����Ȃ����A���҂̌��݂̌������ߋ��Ɏ��������e���ƌx������A�͖�Ђւƍ����߂���A���͉��߂Ė�ЕԂ���A����A���������͂��̋^�O�͌Q��𐬂��ĕ������Ę҂悤�B���Q�̏P�҂��B

�����c�c�ǂ����āu���˂ė��̔ᔻ�I�X�^���X�v�ip.219�j���՝ЂƕΌ��ňȂĒ��ڂɌ��݂R���������Ȃ��̂��A

��蕪�����Ȃ̑�������萂��ẮA�X�ɖ�肪㔏o�������ł͂Ȃ����B�{���ɛ����Ắu�咣�̗��Â���c�_�W�J�̌������Ɋւ��ẮA�ʏ�̊w��I�葱�������܂����Ă��Ȃ��悤�Ɏv����ӏ�������������B�v�u�܂��A�N�₩�ȓlj��ɉB��ċC�Â��ɂ������A�_���W�J�Ɍ����������A�������ɂ���ď\���ɗ��Â����Ă͂��Ȃ��悤�Ɍ�����咣���U��������v�i�|���j�j�A�O�fp.121�j�Ƃ̋ꌾ���悳�ꂽ����ǁA��铘_�͓��������ɗ��܂����̂ő��ɖ�肪����̂͂ǂ��Ȃ̂��A椎҂��ꂼ����y�����ς˂��Ă�悤���\�\��ւΈȉ��̂₤�ɁH

���l�A�����Ɨ��j�{�I���_���I

���l-�Z�@�����l�@�\�\�m���E�����E�Ȃ�̖��

�Ę_�ɓ���O�Ɏ�̕⏕���������Ă������\�\�����A�����葁���{����铂��ꌾ���ȂĊт��Ƃ���A�u�����g��m��v���i��*1���ł�j�B�j�[�`�F���g���M���V�A��i����ῶϑ�� �ЃÃ��҃�ό�� / ����ῶϑ�� �Ѓ��҃�ό�� / ����ῶ�ƃ� �Ѓ��҃�ό���j��e����inosce te ipsum�j��h�C�c��iErkenne dich selbst / kenne dich selbst�j���v�\��x�قǏ����L���Ă�������⼌��́A�悭�m��ꂽ�\�N���e�X�̖����ł���ȑO�ɂ܂��A�|�����I�����Ƃ��Č����������i�w�ߌ��̒a���x�l�A�O�f�w�ߌ��̒a���@�j�[�`�F�S�W�Q�x�����܊w�|������p.50�j���猾�y�������̂Ńf�B�I�j���\�X�I�j���҂ɂƂ��Ă͋�O�ł���m��ʂɂ���A�{���w�j�[�`�F�̗��j�v�z�x�ł͙ɖ��u���������v���Z�ӏ��̂��Ă���A���Ɂw�����̌n���{�x��_�����u��l�́@�F���҂̌n���w�\�\�u�����v�Ƃ������̎����v�͓������i�`��p.163�j���f���|�C�_�a�ɂ�����x�����̌��`��������N����������u���ȔF���̖����v���i���A����Ɋ�\�ւŁu��Z�́@��������u�����v���\�\�w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x��ǂ��v�i�u��@�����Ƃ��Ắw���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�vpp.239-240.�j�́w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�����́u�����̎���������̂����Œ������邱���v�]�X�ɂ��āu�����ɂ͖��炩�ɁA�q�����g��m��r�Ƃ����A���[���b�p���_�ׂĂ����A���̖��@�������܂��Ă����v�Ɩڂ������L�̂₤��㔂��邪�A�����ŒԂ荇�͂������̏͂͐{�����̒��j�ł��邩�炵�āA���ɂ��̖{��

�����������ł���Ƃ���̂��̂��A�����ł��鎩���͂����ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł��A�܂��A�m�邱�Ƃ�ʂ��āA����ɑ������Ȃ�Ώ������邱�Ƃ��ł���̂��\�\�B

��Z�́u��@�����Ƃ��Ắw���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�vp.240

���́u�����������ł���Ƃ���̂����v�Ƃ��ӟ^�����L�����Љ��iCf.���͈�p.85�u����������ł�������v�A���͎Op.112�u����������ł���Ƃ�����u�l���v�v�A��Z��p.225�u���Ȃ��܂��ɂ���ł���Ƃ���̂��́v�A��Z�͎lp.253�u����������ł���Ƃ���̂����v�j���܂������ɂ������������肰�łȂ����B���͂��ꂽ�̂́A�W���A�j�[�`�F�Ō�̒����̖������u�@���ɐl�͂��̐l�ł���Ƃ���̂��̂ɂȂ邩�vwie man wird, was man ist�i�w���̐l������x����y���u�Ȃ����͂���Ȃɗ����Ȃ̂��v���j���A�����͂���ȑO�́w�x�����m���x�Z�ł����邩�B

���܂��̗ǐS�͉��������邩�H�@�\�\�u���܂��́A���܂��݂̍�Ƃ���̂��̂Ɛ���B�mDu sollst der werden, der du bist.�����͂���ɂȂ�ׂ����A���ł���Ƃ���̂���ɁB�n�v

�M�����O��w�x�����m���x��O���Z�A�����܊w�|������p.284

�����s���_���X�̈���i�s���e�B�A�����掵�\��s�����c���M桁w�j���̏W�^�f�БI�x�q���m�ÓT�p���r���s��w�w�p�o�ʼn��A��Z�Z��N�㌎�Ap.128�E�u����vp.456�BCf.���r�o�w�s���_���X�j���̌����x�u��S�́@�w�s���[�e�B�A��2�́x67�s�ȉ��v�m���A��Z��Z�N�\�ꌎ�j�Ɋ�Â��i�����Q�[�e桂𝧂�����������A���݂��Ȃ��R�j�A���߃j�[�`�F�̓M���V�A�����̂܂��������p���Ă���̂��i�ꔪ�Z���N�\�ꌎ�O����⍂т��ꔪ�Z���N����`�O�����G�����B�[���E���[�f�����ˁ��ˉz�q桁w�j�[�`�F���ȏWⅠ�@�j�[�`�F�S�W �ʊ��P�x24�E25�A�q�����܊w�|�����r����l�N�����Ap.121�E124�u��������Ƃ���̂��̂ƂȂ�v�B�������p���ꔪ�Z���N�\������J�[���E�t�H���E�Q���X�h���t���������j�A�c����������A�l����i��έ�˃̓�᾽ ��ἷ��ς ἐ�Ѓ�ὶ �ʃ���ώ�����������ɂ��邩��m��Đ����j�̋���i�ʃ���ώ�����{�ԁA�m��j��藎�Ƃ��Џ͎�`���Ȃ��ē����g��m��Ƃ��ӕ����͌�i�ɑނ����ƂƂȂ����킯�ŁA�Ƃ͌��ցA�s����̓�l�i�Ɍ��������ߌ`������𗥂��鎩����Ƃ��Ȃ�̂́u�����g��m��v���̔�����Ɠ��^�ł͂���A�����͎O�l�i�ɂ��Ă��u�\�\�@���ɔނ��A�ނ�����Ƃ���̂��́A�ނ�����ł��炤�Ƃ���̂��̂ɐ��������mwie er wurde, was er ist, was er sein wird���@���ɔނ͐��������A�����ނł��邩�A���ɔނ͂Ȃ邾�炤���n�\�\�v�i�ꔪ���Z�N���u�o�C���C�g�ɂ����郊�q�A���g�E���[�O�i�[�v���A*1�O�f�w������I�l�@�xp.357���c�BCf.���eNF-1875, 11[46]�E14[8]�j�Ƌ^�⎌�̌`�i�ꏇ���萌W���j����鎞�͂܂��m�邱�Ƃ��̐������܂ނ��B���̌������U���̎O��݂̂�T�̂ɂ��Ğ邴�܂ɝ̑t�������iNF-1876, 19[40]�A�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅰ�x��Z�O�ANF-1879, 41[31]�A1881, 11[297]���w�����̖��C ���x���Z�l�E*1�O�f�����܊w�|������p.572�j�A�悭������郋�[�E�t�H���E�U���������˂Ɂu�s���_���X�͂����u���������Ƃ���̂��̂��Ȃ��mWerde der, der du bist!�n�v�Ƃ����Ă����v�i�����ꔪ����N�Z���\�����A�O�f�w�j�[�`�F���ȏWⅠ�x177�App.524-525.�j�u���Ȃ������Ȃ��ł���Ƃ���̂��̂ɂȂ�Ȃ����mWerden Sie, die Sie sind!�n�v�i�ꔪ����N�������A�w���ȏWⅠ�x195�Ap.554���c�BCf.�����ꔪ����N�\�ꌎ���l�����U�������A�w�WⅠ�x207�Ap.577�u���Ȃ��͂����˂Ȃ���܂܂ł����Ă��������v�j�Ə������������͕����ʂ蛔�҂ւ̌Ăъ|���Ƃ��ėp���ꂽ����ǂ��A�O�サ���ꔪ����N�����������n�C�����q�E�P�[�[���b�c�i�M���y�[�^�[�E�K�X�g�j�������Ɍ����„Wir wollen [...] werden, die wir sind“�i���x����������̐V���w�x�����m���x���O�O���u�����{�ݍI�v�є��߂��ɋL����������u����ꎩ�g������Ƃ���̂��̂ɂȂ�̂�~�����mWir aber wollen Die werden, die wir sind,�n�v����̎������g�j����l�i�����l�i���ɂɂ����̌`�ł����Č݊��\�����A�ꔪ���ܔN�����w�z���c�@���g�D�X�g���͌�肫�x��l���u���̋�กv14�i���u���܂��̂���Ƃ���̎҂ƂȂ�I�mWerde, der du bist!�n�v�i*1�O�f�w�c�@���g�D�X�g�� ���x�����܊w�|������p.178�j�������Ŏ����Ɍ��|���錾�t�Ƃ���Ă�Ă�͂�`�͓�l�i�Ȃ���w�������͎��i�ł����iCf. �l�E�n�C�f�b�K�[�w���݂Ǝ��ԁx��O�\�������S. 145.�j�A�X�ɂ͎����O�l�i�s��㖼���iCf. NF-1880, 6[177]�A�ꔪ���Z�N���w�P���̔ފ݁x��l���j�ɂ܂Ŕĉ����āu�����邱�Ƃɂ�������炸�A�ЂƂ��݂��Ƃ���̂��̂������ɂ����Ȃ��mdaß man, trotz allem, nur das wird, was man ist�������₤�ɂ����Ȃ��Ȃ��n�v�i�w���͂ւ̈ӎu ���x�O�O�l�E�O�f�����܊w�|������p.324��NF-1888, 14[113]�j�Ɖ^���_�߂����q����Ȃ��A�������玩�B�w���̐l������x�ɓ����ĕ���„Wie man wird, was man ist.“��萌W�����Ăы^�⎌�߂����Đl�����g�̂��Ƃ��Вm��₤

�\�\���������Ȃ��A���ɂ��������̂ɍ��X�ɂ����Ȃ��Ƃ́H�@���܌��݂����ł����̂Ȃ�A���ɂ��������Ȃ�����锤�����H�@�u�������ɍ݂�Ƃ���̂��̂Ȃ獡���琬��K�v�͂Ȃ��A�����琬����̂Ȃ猻�ɍ݂���̂Ƃ͈�����̂ɐ����v�̂����u�����閵�����U���Ď�������Ȃ���̂��{�҂̎��Ȃł���v�i���R��j�u����^�v�w�N�{�̉^���x���я��[�A���l���N�\���Ap.156�j�Ȃǂƌ��͂�Ă��A�����͕s���ȘԂł͂Ȃ����B�u�q����r�Ƃ́A���Ԃ̂�����A���ԓI�Ԋu��F�߂Ȃ��B�m�c�n����ɑ��A�q�Ȃ�r�́A�˂Ɏ��ԓI�ȍL����Ȃ����]�n��O��Ƃ���B�q�Ȃ�r�Ƃ���̂��̂́A���܂͂����łȂ��͂��̂��̂�����ł����v�i�{���w�j�[�`�F�@�q�i����A�r�Ƃ������{�x���͂Rp.124�j�c�c�܂�A�����ɂȂ�Ƃ́A�ȑO��

�\�\�ނ��낻�̑O�ɁA�@���ɂ��Ď����������ł���ʂƂ���̂��̂ɂȂ��������^��ɂȂ炤���i���҂ǂ��Ȃ炤�������ߋ��A�ǂ����Ă����Ȃ������j�B���������{���ł́A�j�[�`�F���u�����g��m��v�Ɋ��x�����y���������w���N���C�g�X�̐l���Ɉ������ĝĂ������̂ɏd�y���u����i���͑�l�͈�p.167���w�x�����m���x�O�O���ɁA��l�͎lp.192�Łw�P���̔ފ݁x�O����萗����������x�j�A���̃w���N���C�g�X�_���A�{���͂܂Ñ��́u�O�@�u�\�N���e�X�v�Ƃ����l�i�\�\�w���N���C�g�X�ƃv���g���̊ԂƂ��Ă��v�ipp.45-46.�j�ɒ������p���A�X�ɂ��̖����߂��ɏo���w���N���C�g�X�Е��i�f�B�[���X���N�����cB101�B�v���^���R�X�u�R���e�X�_���v��Z�E1118C�A�˓c���Y桁w�������A 14�x�q���m�ÓT�p���r���s��w�w�p�o�ʼn��Ap.117���c�j�̃j�[�`�F�ɂ�����„Mich selbst suchte und erforschte ich“�i�{��桁u�킽�����g�����ߋ��߂��̂��A�킽�����v�j�ɓI���i���āA���́u��@�u���`�v�̖��v�ip.88�j�ŃM���V�A���iἐ���ăŃ�ά�ʃŃ� ἐ�ʃÃ��҃�ό���j������֓��E��桁u��͉䎩������߂����v�i�֓��w�m�҂����̌��t�\�\�N���e�X�ȑO�\�xⅡ�ua�@�j�[�`�F�v�A�q��g�V���r��㎵�Z�N�\�ꌎ�Ap.20�j�ƈ����r�ׁA��l�͏����ip.163�j�ł��u��ɂ��L�����悤���v�ƝЂ���ē������p����u�����g��m��v�Ɍq���čČf���Ă�̂����A�������A�����ł��̌��������������Ă��܂��āA�j�[�`�F���w���N���C�g�X�̂��Ƃ���j�m���ɗ�W�Ȏ҂Əq�ׂ�����f�ʂ肵�Ă��ł͂Ȃ����B�����ꔪ���O�N�����e�u�M���V�A�l�̔ߌ�����ɂ�����N�{�v�攪���ɂāA���̃w���N���C�g�X�̐��������グ���鐳�ɒ��O�A�{�������p�̍ۂɂǂ����ӂ킯���������Ă��܂��������ɂ���A�u�q�˂܂���Ēm�����W�߂邱�̂悤�Ȑl�ԁA�܂��u���j�I���v�l�Ԃǂ��̂��Ƃ��A�ނ͌y�̂������Č�����v�i�����|�j桁u�M���V�A�l�̔ߌ�����ɂ�����N�w�v�k�{�_�l�A�O�f�w�ߌ��̒a���@�j�[�`�F�S�W�Q�xp.395�j�Ƃ��ӂ��̕��c�c��������ǂ�����ė��j�v�z�ɂȂ�ƁH�@�����ɂ��Ă��̛���������̕S���\�x�z���H�@�ꔪ����N���̎�e�{�Ɋ܂܂���s

�\�\�u����v�ւƁu�Ȃ�v�ɍۂ��āA��Ƀw���N���C�g�X���ɂ����鎖�ۂ͐����ł���Ƃ��A�������u�Ȃ����������ݐi�s�`�Ȃ̂ł���Ƃ��Ă��A����Łu���O������ł��铖�̂��̂ɁA�����������\�\���O���g�̋��t��`�����mBildner�������ƁA���`�ҁn�ɁI�v�i�O�f�w�����̖��C ���x���Z�l��NF-1881, 11[297]�`���BCf. NF-1880,7[213]�j���Ƃ��A�����́u����͂ЂƂ�

�\�\���ڂɎ��Ȋώ@���s�Ȃ��Ă��A������m���mkennen zu lernen���m��Ɏ���A�`�ƒm�荇�ЂɂȂ�A��������A�v�Вm���n�ɂ́A���悻�s�\���ł���B�����ɂ͗��j���K�v�ł����mCf. NF-1876, 23[48]�n�B�Ȃ��Ȃ�A�ߋ������S�̔g���Ȃ��Ă����̂Ȃ��ɗ��ꂱ�݂Â��Ă��邩��ł���B����ǂ��납�A����ꎩ�̂��A��u���Ƃɂ���ꂪ���̗��ꂩ�犴�m����Ƃ���̂��̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B�����Ă����ł�������͂����ꂪ�A�ꌩ���Ď��������̍ł��ŗL���ł����I�Ȗ{���ƌ�������̗̂���̂Ȃ��ɂ������Ă䂱���Ƃ���Ƃ��A�w���N���C�g�X�̂��̋����u�ЂƂ͓�x�Ɠ�������̂Ȃ��ɓ��ݓ���Ȃ��v���d�v�ȈӖ��������Ă���B

�����`��桁w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅱ�@�j�[�`�F�S�W�U�x�u��ꕔ�@���܂��܂Ȉӌ���⼌��v���O�A�O�f�����܊w�|������p.166

���̒ʂ�A���V�iIntrospektion�j�ɂ���Ăł͂Ȃ����j�̒��ɂ������Ȃ�F���ł���ƌ��Ӄj�[�`�F�ᔻ�i���B���w�����E�f�B���^�C�^���`�Ǐ�桁u���_�Ȋw�ɂ�������j�I���E�̍\���̑��т̑����@���j�I�����ᔻ�̂��߂̏��v���v���ё�l�͑��߁A�w���_�Ȋw�ɂ�������j�I���E�̍\���x�ȕ����A��㔪��N�O���Ap.234���c�B��桂ɁA�גJ�P�v��u���j�I�����ᔻ�ւ̎��_�v�w�f�B���^�C����W�@��l�Ɂ@���j�I�����ᔻ�x�n���ЁA���l�Z�N�\�A�����͔��ƚ����ł́u�f�B���^�C�S�W�v�B����a�Y桁u���_�Ȋw�ɂ�������j�I���E�̍\���̑��҂̍\�z�@���j�I�����ᔻ�̂��߂̑����v��ꕔ��l�͑��߁A�w�f�B���^�C�S�W�@��S���@���E�ςƗ��j���_�x�@����w�o�ŋ��A��Z��Z�N�Ap.278�BCf.�|�c���Y桁u���E�ϊw�Ɍ������v�攪�͖��A����pp.651-652.�j�Ȃ��͌��͂��܂ł��Ȃ��A�c�l���捏���m�Ō������Ă���������킯�ŁA�ᔻ�҂����ᔻ���ۂ̒��ɉ䂪�p���Ȃ݂�ׂ��ł́H�@�����V�@�iSelbstbeobachtung�����V�BCf.�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅰ�x�l����ANF-1880, 3[57]�A�w�x�����m���x�O�O���A�w�����̖��C ���x��l���E�O�f��p.147��NF-1885, 2[103]�A�w���͂ւ̈ӎu ���x�l������NF-1885, 2[204]���A�w���͂ւ̈ӎu ���x�l��Z��NF-1888, 14[27][28]�j�𗊂݂Ɏ���m�邾���ł͑���ʂƂȂ�A�u�G�mGegner�����D����n�ɂ���ČȂꎩ�g��m���v�i�O�f�w�ߌ��̒a���@�j�[�`�F�S�W�Q�x�����u�z�����X�̋����v���uⅡ�@���e�����v��Z�Ap.339��NF-1871, 16[19]�j�ƌ��ӂ����҂̏O���Ƃ��Ď��Ȃ�m��Ɖ]�ӂ��A���炭�́A���҂Ƃ��Ӌ��i

�m�c�n���܂ւ̗F���������͉��ł��邩�H�@����͈���ʉ����ĕs���S�ȋ��ɉf�����A���܂֎��g�����Ȃ̂��B

�w�c�@���g�D�X�g���x��ꕔ�u�F�l�ɂ��āv14�i�A�����܊w�|�����ŏ��p.103���c

���͐����炩�ȋ����䂪���ւ̂��߂ɗv��B���Ȃ���̕\���ł́A�����g�̏ё�������c�ށB

�w�c�@���g�D�X�g���x��l���u���A�v42�i�A�����܊w�|�����ʼn���p.263���c

���l-��@���ȔF���̗R�҂̖��

�⏕���i�����͒E���j�͂��ꂭ���ɂ����\�\���āA�u�����g��m��v���u���ȔF���v�ƌ��Њ��ւ��{���ɂ��A�w�����̌n���w�x�ɂ����āu�j�[�`�F���u�F�����v�̎��ȔF���̎��݂��O�i�K�ɍ\�z�v���āu���ɁA�j�[�`�F���g�̎v�z�I�R���̎��ȔF���v�i��l��p.166�j�����グ���c�c���A���̈���A�w�����̌n���{�x�������߂�S�����p������Łu���������āA�����܂��\�\��{�I�ɂ��\�\�u�n���w���v�Ƃ����u�F�����v�̗�����������Ȃ���A�������u�F�����v�̎��ȔF���̌��@���ӎ�������艻���Ă䂩�˂Ȃ�Ȃ��v�i��l�́u��@�w�����̌n���w�x���u�n���w�v�vp.168�j�Ɖ��ׂ���̂ł���A�������Ӄj�[�`�F�̎��ȔF���ɂ��s����F�������ɂ͂����Ȃ��Ȃ锤�Ǝv�ӂ��ǂ����B���̏��������i��l�͈�pp.166-167�����j���炵�āu�����͂����̂��Ƃ��킩���Ă��Ȃ��A�����F���҂��������g�̂��Ƃ��킩���Ă��Ȃ��munbekannt�����m�ȁB���op.75�ł�桕��́u�����F���҂́A����ꎩ�g������ꎩ�g�ɒm���Ă��Ȃ��v�n�v�Ɏn�܂��āu�����ɂƂ��Ă����͂Ȃ���u�F�����v�ł͂Ȃ��c�v�Ō���A���ȔF���s�S��͐����Ă�Ȃ��������iCf.�w�����̖��C ���x�Z���O�E*1�O�f�����܊w�|������p.431��NF-1878, 32[8]�A�W��Z�Z���Ep.553��NF-1880, 7[39]�A�w�����x���Z�ANF-1883, 12[40]�A1885, 40[44]�j�B�����ᢓW�i�K���Ɂu�����ł��m�c�n�A�����ᔻ�҂Ƃ��Ď��ȔF�������@���Ă����̂ɑ��A����ɂ������āA�m�c�n�u�F�����v�Ƃ��Ă̎��Ȃ̎��ȔF�����\�ƂȂ����A�ƃj�[�`�F�͎������Ă���̂ł����v�i�Wp.169�j�ȂǂƎ��ȍ�����

����椂�ł݂���ǂ����A���ł��w�����̌n���{�x�u�����v��O���ɂĖ`������u�����Ƃ��Ă͌����������͂Ȃ����ɌŗL�̂���^�f�v�u����͎��̏��N���ɁA�ЂƂ�łɁA�}���������A����N�����߂⊵�K�ɍR���Č����Ă������̂ŁA�قƂ�ǎ����q

�{���������p���Ă�w�����x��܁u����I�_���mdie endgültige ���ŏI�I�Ȃ��́n�Ƃ��Ă̗��j�I�_���v��z�N���悤���A�H���u�\�\���Đl�́A�_�����݂��Ȃ����Ƃ��ؖ����悤�Ɠw�߂��A�\�\�����ł́A�_�����݂���Ƃ����M���ǂ̂悤�ɂ����������A�Ȃɂɂ���Ă��̐M���d�݂Əd�v�����̂��������B���̂��Ƃɂ���āA�_�͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ώؖ��́A�]�v�Ȃ��̂ƂȂ����v�i��O�́u��@�u�v�l�̔����j�v�ƔF���̈Ӗ��vpp.130-131�����A��͈�p.200�ł����y�B�j�[�`�F�����̋���铂ɍ��͂��T�y�������j�]�X�c�c��₪������ŋp���Ė����R�ς������������̂��Ƃ��ӕ��̘A���ɛ����A�����Đݒ肵�ė��j�ɉ������߂邱�Ƃŋ^����肪�������ꂽ�Ƃ��ӛ��т�����ł͂Ȃ����B�����������ݒ�̝̌`�́A�̂��w�����̌n���{�x�ŏq�ׂ����Ɠ��^�ł͂Ȃ��������B������i�������{���̑O�����u�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI�x�ȗ����u�v�l�̔����j�v�̉�����ɂ���A�����u���j�I�_���v�͘Z�N��A�w�����̌n���x�i�ꔪ�����N�j�ɂ����āA�S�ʓI�ɓW�J����邱�ƂɂȂ邾�낤���v�i�w�j�[�`�F�@�q�i����A�r�Ƃ������{�x��l�́u�Q�@�B�ꂽ��_�̐����v�O�f��p.206�j�ƑO���Ҍ`���ɘ������Ă�̂́A�܂Âǂ����c�ěƂ܂邩�B�w�����̌n���{�x�u�����v��O�߂ɂ��A�\�āu�����̑P�ƈ��Ƃ͖{�������Ȃ�N����L���邩�Ƃ�������v��傢�����N�j�[�`�F�́u�_���������ƂȂ����v���ƂʼnƂ����̂ł��������i�O�f�����܊w�|������p.362�BCf. NF-1878, 28[7]�A1884, 26[390]���w�����̖��C ���x���O���E�O�f��p.619�A1885, 38[19]�j�A�u�_�w�I��������I���������藣���v���ƂŁu���͂∫�̋N���𐢊E���w���ɋ��߂�悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��Ȃ����v��ł͖��͂����Ȃ��\�\�����u�l�Ԃ͂����Ȃ�����̂��ƂɑP���Ƃ������̉��l���f���l�����������H�v�i�Wp.363�j�B���̂₤�Ɍ`���ォ���S鄓I�����ւƁA�܂��N���_���瞊�����͂ւƁA�u���j�w�I����ѕ����w�I�ȏK�����A�m�c�n����ʂȂ��̂ɕς��Ă��܂����v�ip.363�j�̂ɕ���āA���͗��j�I�Ȑݖ�ɝ̊����Ė�В����ׂ��ł͂Ȃ��̂��B

���l-��@���ٛ{�Ƃ��ӏo���̖��

�������j�{�͂ЂƂ܂Ñ[���Ă��j�[�`�F�̑O���ł������ٛ{��萂��ẮA�{���ł͂Ȃ������Ђ��X�����Ȃ��\�\�Ȃ����H�@�w�����̌n���{�x�ɑk�邱�Ə\�O�N�O�̈ꔪ���l�N���w������I�l�@�x���сu���ɛ�������j�̗��Q�v�����̍ŏI�i��*8�����p�����i���́u��@�薼�̖��vp.83�j�A�u������ɁA���p�̕��ʂɖڗ��̂́A�u������I���v�u�ÓT�����w�v�ɏ]�����Ă��鎩����������Ƃ̊W�ŗL�����u�킽�����Ղފ��o�v�͂��ꂾ���ŁA�������u�����㐫�v��ۏ��A������ɑ��鎩���̔ᔻ�I�X�^���X�̐^�����𗧏��Ă���Ă���A�Ƃ̎����̌֎��ł���i�ŏI���Z�߂ł͂�����u�Ⴓ�i�N�jJugend�v�Ƃ������ƂɁA�u�����㐫�v�̐^�����̕ۏ����߂���j�B�u�ÓT�����w�v����т���ɂ��ƂÂ����̊��o�����́A�ǂ������킯���A���j�w���u�M�a�v�̉e�����Ȃ��ւ�Ȃ����̂悤�ł����v�ip.84�j�Ɠ��{���́A���̒��O�Ɂu�����A�u�ÓT�����w�v�Ƃ͉ߋ��ɂ��Ă̈���j�w�łȂ��āA�Ȃ�ł��낤���B�������Ƃ���A�u���j�a�v�̎����Ɛ��̂�\���͂��̌ÓT�����w���ꎩ�̂��A���������āA�ÓT�����w�k�Ƃ��Ẵj�[�`�F���g���A����I���u���j�a�v��a��ł��邱�ƂɂȂ낤�B�����a�ɜ늳���Ă���҂ɁA�a�̖{�̂����P�ł��邾�낤���v�ip.84�j�Ɩ₤�Ă���A���̏C熋^��͓K�����炤���B���j�{�╶�ٛ{���j��������ӂ̂́A�ǂ����s�p�ӂłȂ����B

�����œ�����ւ̔ᔻ�ɂ��Ắu�u����̂�܂����ǐS�v�ł���Ƃ́A�u�����v���u�a�v�ɜ늳���Ă���݂̂Ȃ炸�A�늳���Ă��邱�Ƃ�K�m�ɔY�݈ӎ����Ă���Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��v�i��Z�͎Op.250�j�ƌ��А��Ă���āA���ɕa�l���Ђł��u�f�J�_���X�Ƃ������ŏǂɜ늳�����ߑ�l�v�i�Wp.249�A����p.17�j�Ɏ��ȉ�U���ł���ƔF�߂�̂ɗ��j�a���ҁi�̌ÓT���ٛ{�k�j�ɂ͂ł��Ȃ��炤�ƌ��o�����̂͂ǂ������킯���B�w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�ł̓�����ᔻ���u�w�n���w�x�̎�@�ƃp�������ł����v�Ɨޔ䂳��A�u�u�`���v���u�������v���m�c�n�ł́A���̔F����ᔻ�̕��@�́A��̑�������ňقȂ���A�[�w�ɂ����Ēʒꂷ���v�Ƒ��������͂��ȏ��i��Z�́u�l�@�����Ɂvp.252�j�A⍍s���āA���j���Ŏ҂����j�I�ߋ��̔F���i�u�����j�v�j�Ɣᔻ�Ƃ��\�ł���͂��ł́H�@���j�a���҂ɂ����鎩�Ȕᔻ�̍���ɂ��ČÓT���ٛ{�҂���O���j�[�`�F�͎��S�s���������̂Łu���̒����̖͍��ɂ��ẮA��͂�A���ꂩ��\���N��A����j�[�`�F��҂��˂Ȃ�Ȃ��v�i��l��p.165�j�ƌ��ӂ̂��{���̕]����ʂ肾�Ƃ��Ă��A����ŁA���ٛ{�҂̘Ԃ������疢�҉i���N�ɂ��ł��Ȃ��ł��炤���ƂɂȂ�킯�ł�����܂����i�\�㐢�I�ɒ����̐i���𐋂������ٛ{���{�k�ɂ͐�����E�����N�����������ȝ̗e��j�Q����قǎ��p��`�������Ƃł��H�j�A���i���Ȃ��Ă܂ŗ��j�a�̕��������Â̓�x���グ�闝�R����������̂��B�p���Ă���ǂ��납�A�u�u�`���v�Ƃ��Ă̗��j�I�ߋ����u�������v�Ƃ������̌����v�̙_�҂́u���̔F�������݂�҂ɑ��A������܂�ɂ��u�߂��v���䂦�ɁA�F������ƂȂ�̂ł����āA���̓_�ł݂͌��ɋ��ʂ��Ă����v�ƌ��Ȃ�����A�ނ��듯����̕����u�u���ԓI�����v����{�I�Ɍ��@���Ă����v���������j�I�ߋ������`�ۉ������������тɂ����ipp.252-253.�j�Ƙ_���Ă�ł͂Ȃ����B���j�a���҂̗��j�F���ƌ���l�̓�����F���ƁA����x������͈̂�铂ǂ��炩�B���g������ɂ���Č`������Ă��B����������̂Ǝ��Ȃ����̂����Ɉʒu���錻��̖{���P����̂ƁA�ʂ����Ăǂ��炩������Փx�������̂��B�c�c��s������łǂ���ł������̂��H�@�_�҂��肽�炵�߂Ă��̂��u�߂��v�ip.253�j���ƌ��ӂ����ł͕s�ޑ��ȉłȂ����A�{�c�Ɏ���Ȃ͉̂����B

�݂̂Ȃ炸�A�m���ɕ��ٛ{�ɂ͗��j�{�Ƒ��d�Ȃ鏊�����邯��ǂ��A���̖ʂ������ė��j�{�̈��Ƃ܂Ō��߂���̂͐��}�Ɉ�ʉ����ĂȂ����B�u�ߋ��ɂ��Ă̈���j�w�łȂ��āA�Ȃ�ł��낤���v�ip.84�j�Ƃ͔���̋^�╶�ł���u�ہA����ȊO�̉����̂ł��Ȃ��v�ȊO�̜䓚�͘������ĂȂ��̂��炤���A���j�{�ł͂Ȃ����ٛ{�̓��������ł��邩�Ƙ�ɂ���ӂ̂ł���A�����������I�l�@�̏��������������Ȃ���u�j�[�`�F�̍��������Ă��钆�ɐ^���ȃt�B�����[�O�m���ٛ{�ҁn�ɂ̓q�X�g�[���P���m���j�{�ҁn�����߂�Ӗ�������̂�������Ȃ��Ƃ����C�����������B�ÓT�����w�Ɨ��j�w�Ƃ̊Ԃɂ͂ʂ��ׂ��炴��_���������āA�ǂ����Ă��܍����̂��Ȃ����̂�����̂ł͂Ȃ����낤���v�Ɩ���N�����֓��E�����u�t�B�����[�O�E�j�[�`�F�\�\�j�[�`�F�E�R���g���E�u���b�N�n���g�\�\�v�i*8�O�f�w���x���\�N���e�X�̖����@Ⅰ�xp.59�j��z�N���ׂ��ł͂Ȃ��������i�����ҍl�ɂ��Đٕ��u�A�i�N���j�Y���v�����`*8�ɏ��X���������A�����Ɩ{�i�I�Ș_�l��N��椂܂��Ă���Ȃ����j�B�֓��E���̖��͖{���ɖ��u�l�������v�ɂ͗�����������Ǒ��́u��@�u���`�v�̖��v�ip.88�j�ɒ����w�m�҂����̌��t�x��ҏƂ��Ă�邵�A��l�͂ł����o�ł͓������𝧂����̂�{���ł́u��ɂ��L�����悤���v�ip.163�j�Ƃ������M�����֓����ւ̌��y���ȗ����Ă��܂������悾���A�������҂̌Ñ�M���V�A�N�{�Љ�����f�o���Ċ̐t�ȃj�[�`�F�_���ҎE����̂̓j�[�`�F�������Ƃ��ĕs���R�łȂ����B�֓��_���ȊO�ł��A�uHistorie��Philologie�������v�͐�������̕]�B�w�j�[�`�F�@����x��l�͑�O���i�������_���A��㎵���N�Z���Ap.311�ȉ����w��������S�W�@��S���@�j�[�`�F�x�������s���A��Z���N�\���Ap.595�ȉ��BCf.�w��������S�W�@��S���x�u�Ǖ�@�n粓�Y�E��������Βk�u�j�[�`�F�Ɗw���v�vp.745�ȉ��j�������o�����ĂĘ_�������ł���i�����u���Ƃ����vp.391���S�W��p.679�ɝ���u�֓��E��������́A�m�c�n�ÓT�����w�ƃj�[�`�F�Ƃ̊W���߂����Ă��M�d�ȃq���g��^���Ă����������v�Ƃ��j�A�ÓT�Ñ���K�͂Ƌ��ʂ��e����J�ɒ��߂�q�V��`�Ƒ��e��Ȃ��̂ŕ��ٛ{�͗��j�{�Ɠ��ꎋ�ł��Ȃ��Ɛ����٘_�����ɑ�����ȏ�A��s�����܂ւĂ����ւ̔��_�Ƃ��Ď��_���o���Ȃ��Ă͘_����@�ɜ���Ȃ����B�����j�ɖڂ��҂��Ď����ɕs�s���ȕ��ق͑���ɂ��Ȃ��̂����j�v�z��_���钘�҂̐S�p���B����Ƃ����O�����̂��m��Ȃ������̂��A����ł����߂��֓��_��������ɂ��������ꂽ�v�E�C�F�[�K�[�u���ٛ{�Ɨ��j�{�v�i���M桂Ȃ�Ǔ���`�v���Љ�]�͂���A�������ȑ�{�ꋴ�_�p�ҏS���w�ꋴ�_�p�x���ɑ���j�A��g���X�A���O���N����������w�N�{�I�l�Ԃ̌`���x���_�u���@�u���ٛ{�Ɨ��j�{�v�v�O�������[�A���l�O�N�㌎�B�O�������u�C�F�[�K�[�v*5�O�f�w�j�[�`�F���T�xp.23���ł�j���̃j�[�`�F�_�𗣂ꂽ��ʘ_�ւƍs�������Ă��̓�n���̛{�m�̈ٓ���r�_�ɑz�Г����Ă��ǂ��肳���Ȃ��̂ł́H�@���A�j�[�u�[�����烉���P�O��̎j�{�j���������ׂ�Βm��邱�Ƃ����A���ٛ{�����̗��j�{�ƕ��ނ���̂͌n��ᢐ��ォ�猾�ւt���܂ŁA���{��|�������ٛ{���炻�̐V��Ƃ��ċߑ���j�{��ᢒB���ꉮ�𘩂����`�ƂȂ������V������j���ɑ����ĂȂ����B�������ӛ{�j�Ɉ˝�������ŁA����������u���Ȃ킿�A�j�[�`�F�̔ے肵���͕̂����w�ł͂Ȃ��A�����w�����j���ł������v�i�u58�@�ÓT�����w�ƃj�[�`�F�\�\���ĕ����w���肵���́A����N�w�ƂȂ���v�A�n�ӓ�Y�E���������ҁw�j�[�`�F�����@���̐[���Ƒ��ʓI���E�x�q�L��t�u�b�N�X�r��㔪�Z�N�\�����n粓�Y�E���������ҁw�j�[�`�F��m�鎖�T�@���̐[���Ƒ��ʓI���E�xⅢ�u�a�@���w�̒��ɂ�����j�[�`�F�v�A�q�����܊w�|�����r��Z��O�N�l���Ap.473�^����u�u

���l-�O�@�����́u��當�ٛ{�ҁv�̖��

�������A���ٛ{�҂��邱�ƂƔ����㐫�Ƃ̌��т��ɛ����ċ^�Ђ𝇂ނ̂Ȃ�A���Ɂw������I�l�@�x��㔕тɂ��ׂ������|�����u��當�ٛ{�ҁv���e�Q���₳��Ă�邱�ƁA�����ŌÓT���ٛ{�������鎩�g���܂߂����ٛ{�̎��Ȕᔻ���j�[�`�F�����݂Ă���ƁA�����̎��ǂ���萂��Ĉ��������Ő��܂��Ă��͎̂藎���ł͂Ȃ����B�Ȃ��u��當�ٛ{�ҁv�i�O�f�w�N�w�҂̏��x�uⅧ�@�u���當���w���v���߂���l�@�̂��߂̏��v�z����я������v�j����ڂ��ɂ��Ȃ��̂��A�ᔻ�őS�W�ł́u�₳�ꂽ�ЕЁv�̒��ɉ�铂���Ă��܂������炾�炤���B�g���O�������u�����j�[�`�F�̊w��ᔻ�ɂ����\�\�j�[�`�F�ƌÓT�����w�\�\�v�i�X��p�A���w�j�[�`�F�Ƃ��̎����x�����o�Ŏ��A��㎵��N�܌����O�f�w�j�[�`�F�Ƃ��̉e�x�����j�́u��當�ٛ{�ҁv�ɘ_�y���Ă������椂ݕ��i�ٕ��u�A�i�N���j�Y���v���`*10�ɔᔻ�j�ł����Ԃɍ����Ă��Ƃ����炤���A��������O���ł��ꂻ��ȊO�ł��꒐�řҏƂ��邾���ł����Ă����ׂ��łȂ����B��铁A���ٛ{�Ƃ̓j�[�`�F�ɂƂ��ĉ��ł��������̔��Ђ́A�u��當�ٛ{�ҁv�Ɍ��炸�Ƃ����ɕ��ٛ{�ɂ��ăj�[�`�F���ǂ������Ă�邩�A������S�R�������Ȃ��ŕЕt�����Ƃ��炤���B�����Ȃ��玩�Ɠ�����熂��ʃj�[�`�F���Ӕۙ_�_�q�ׂĂ�����ٛ{�ւ̎v�Ђ͈�����������

�{���́w������I�l�@�x���я����ɛ����āu�����ɂ́A�����̂����ɐH�����ݎ����ɓ������Ă��܂���������u�a�v���炢���ɂ��ċ������Ƃ�Ȃ���Ώ�����̂��Ƃ������ƂɊւ���؎��Ȗ��ӎ��͊������Ȃ��B�����A���ꂱ���A����j�[�`�F���u�n���w�v�Ȃǂ����b�g�[�Ɋi�����邱�ƂɂȂ�e�[�}�Ȃ̂��v�i���͈�p.84�j�ƕ]���A�u���̈�؍��Ƃ����v�\�l�N��Ɋ��s���ꂽ�w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�����Ƃ̛��Ƃɂ�莞��ᔻ�҂��u�ÓT�����w���v����u�N�w���v�ւƖ�ււ������Ƃ����o���ipp.84-85�A��Z�͒��i10�jpp.262-263�ɗv�y�Čf�B*8�㔼���ł�j�A�O�҂����҂֎���Ԃɂ́u����ɏ\���N�ɋy�Ԏv�z�I�ꓬ���v�����ꂽ�̂ł����v�Ǝ��ԏ���S�߂��v�z������u�ɝ̊����A�u������ɂ���A����Ɏ����ăj�[�`�F���u���ɑ�����j�̗��ƊQ�ɂ����v����ڂ����ہA�������u���j�a�v�ɜ늳���Ă������Ƃ���������͂��Ă��A�u�ÓT�����w���v�ł��邪�䂦���u���̂킽�����Ղފ��o�v�\�\������ւ̔ᔻ�̐^������ۏ��Ă��������I���o�\�\�ւ̌��y�����͂�F���ƂȂ��v�ip.85�j�ƌ��_����̂����A�u����v�̌��ʂ���ړI�_�I�Ɂu�O���v���ڂ݂邽�߂Ɂw������I�l�@�x�O����I�݂����\���������Ȃ��ĂȂ����B����e�u��當�ٛ{�ҁv�����ׂ̒����\���̈�������̂ł́H�@�����ߋ������݂��ʞ�ł��蓾���Ƃ�����ǂ����炤�B�u�u���j�v�́A�V���ȁA�Ȃ��������ɏI������\���̒����ɂƂ��āA���̌���A��A���I�Ȃ��̂Ƃ��āA��������邱�Ƃ��ł��邵�A�܂���������˂Ȃ�Ȃ��v�����u�u���j�v���u���R�v���u�Ƃ肫�߁E���������v���Ƃ͂��̂��Ƃł����v�i��́u�O�@�u���R�v�Ƃ��Ă̗��j�vp.216�j�ƌ��ЁA�u�u�n���w�v���u�Ƃ肫�߁E���������v�Ƃ��Ă��u���R���v��\�I����B�m�c�n������ɂ���A�u�����v�́A�܂��u���j�v���K�肵�S���`���́A������V���ȁA�܂������̉\���ɂ܂��ꂽ�A��̌����������\���ɂ����Ȃ��Ȃ�A��A���I���݂Ƃ��Ĕ����o���ɂ���A�����������̂Ƃ��Ĕᔻ�ɍ������������v�i�Wp.217�j�Ɖ]��*9�̂ł���ΗP�̂��ƁA�j�[�`�F�̃e�N�X�g�Q�������R�Ƃ��Ă̗��j�̎Y���ƌ��A�u�u���j�v���u���R���v�\�\�m�c�n���̎������炷��Ȃ�A�u���j�v�Ƃ��u�����v���u�]���v�̋���ȑ͐ςɂق��Ȃ�Ȃ��v�ip.215�j�ƌ��ӂ��̖��ʂ�ฐ��ɂ��ڂ𒍂��������̂ł͂Ȃ����B���̂ɁA���̑�͂ɂ�������R�_�ɔ����āA�����Ə����Łu�{���̈Ӑ}�v���j�[�`�F�ɉ���u�v�z�I�ϑJ���\�\�ϑJ�̓��ݓI���R�Ƃ��ǂ��\�\�ǐՂ��邱�Ƃɂ����v�ip.9�j�Ɛ錾����₤�ł́A���F�u�u���j�v�̂��̖{���I�u���R���v���A�u�s�����v�������ł��Ȃ��B�m�c�n�u���j�v�ɂ́A���炩�̌`�Ŗ@�����Ȃ�������Ȃ肪���݂���Ǝv�O����Ă��܂��̂ł����v�i��͎Op.214�j�c�c�܂蒘�҂͎����Ƃ����u�u���j�v���u�������v���悤�Ƃ���A���̑̐������ꂽ�������肪�����S���v�ip.214�j�u�N���ƌ��݂��u�]���v�̑̐������ꂽ�S���v�ip.215�j��E�p���ꂸ�ɂ�āA���ꂾ����OᢓI�����ฐ��ɂȂ������ʂȍ����͔F���O�ɔr����������Ȃ��̂ł́H�@�ƂȂ�ƁA���Ȃ��Ƃ��u��當�ٛ{�ҁv�̎��݂��_�y�ɒl���Ȃ��s�p���P�����ƒ��҂͔۔F�����̂��i����Ȃ疳���łȂ��������L���ׂ������j�A����Ƃ���e���ɖ�������㔁w������I�l�@�x�̎��s����Ȃ�

���₢��A�{���̛�ɂ��L���ꂽ���e�Љ�́u�j�[�`�F�̑S�����c��Ȉ�e�Q���܂߂ċ��X�܂œ��j���v��搂��Ă�邵�A�{���Ńj�[�`�F�̈�e�ЕЂ��炿�傱���傱���p���Ă�钘�҂ɂ��ނɐ��@�A�����猾�ӂ܂ł��Ȃ����H�@�͂��܂��A���ӂ͈Ղ��A���B���̂��鐬����m�����ォ��R�ς݂̖����e�Q��椂�ł����ʂȏ璷���iCf.�R���u�N�w�q�������r����ł��x�q�o�� �N�w�m�r��g���X�A��Z�Z���N�㌎�j�ɂ������������X���⑫���Ђ��A�����͂��̋t�ɁA

�m�c�n�j�[�`�F�N�w�̑S�e�͈�e���܂܂ł��Ȃ��A���������̂����Ɋ�{�I�Ɍ����Ă���Ƃ����ꕔ�̘_�҂̎咣�ɂ͂�͂薳��������A�Ƃ��킴������Ȃ��B�������������ɂ��ẮA��e��m�����҂̖ڂŌ�m�b�I�ɒ�����݂�A������������Ƃ��낪����A�Ƃ����̂����������̂Ƃ���ł��낤�B

��_�R��ꕔ���i�W�j�Ap.388

��m���o�C�A�X�͗��j�F���ɕ����Z�ӂ��́A�v���ӂ��B�����Ƃ��A���҂͌��͂Ȃ��������A�u�w�[�Q���ƃj�[�`�F�\�\������u�]���v���߂����u���j�v�̈Ӗ��\���̕���_�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�i���������j�u���j�v�̈Ӌ`�ɂ�����u�]���v�𐳓�������̂��A����Ƃ��A�u�]���v���������u���j�̈Ӗ��v�̉\���̑b�Ƃ���̂��\�\�v�i��_�S�u�O�@�u�]���v�̍s���vpp.416-417.�j�ƁH�@�܂����͂���A�u�����ŁA�c�_�͂���ǂ��ǖʂɂ��������邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��Ȃ�A�u�]���v���u�����v���u���l�v�̑��݂��\�Ȃ炵�߂�ƍl����̂ł͂Ȃ��A�t�ɁA�u���l�v���u�ړI�v�Ƃ����u�]���v�͕�������ƁA�Ƃ�����Δ��z����Ă��܂�����ł����v�i�Wp.415�j�ƁH�@�����A�Ƃ�����j�[�`�F�ł���i�I�j�\�Ă��{�Ҏ���̕����i�w������I�l�@�x��O�сu����҂Ƃ��ẴV���[�y���n�E�A�[�v�Z�j��z�ЕԂ����ۂɁu��̂����m�N�{�҂��w���n�ɂȂ邽�߂��\�\��̂����ɒB�������߂ɁA�����̂��̂ł���A�����̏ꏊ�ɂ����Ƃ������Ƃ��A�Ƃ���Ȃ��������������ł���䂦��Ȃ̂��v�i�w���̐l������x�u������I�l�@�v�O�A�O�f�����܊w�|������p.110�j�Ǝ蕿�b�ɂ��Ă��܂����݂����ɁA�ړI�ɝ������Ȃ��������ʂ��S�H�͔F�e����Ȃ����A���݂ƕs�����ȉߋ����o�Ę҂Ă����ʂɍ��͂��Đ��c�����ꂪ���ł͂Ȃ����B���ʂʂƂ��āA�@���Ȃ�Ӗ��ł��v�ق��Ȃ������k���Ƃ��Ē������悤�ɂ��A�ǂ����Ă������̂��߂̈Ӌ`�����o���Ă��܂ӂ̂��B�w�����̌n���{�x���_����\������~�����Đ{���H���A�u�ǂꂾ�����u���� Unkosten�m�����n�v���u�]�� Opfer�v��v������̂��ŁA���̂��̂̈Ӗ��≿�l�����肳��Ă���B�v�i��́u��@�u�o���v�Ƃ��Ă̌����vp.209�j�u����ǂ��납�A�u�]���v�Ȃ����u�����v�������u���j�v�̈Ӗ����`���ƍl����B�v�i��_�S�Op.414�j�c�c�܂��H���u�������A�͂̉ߏ�ɂ����ĉ\�ƂȂ�̂͗�O���E�ɂق��Ȃ�Ȃ��ȏ�A�{������������O���E����ߏo�����̂Ƃ��č\�z����Ă����u�o���v�ɂƂ��ẮA����͔���Ȍ��ʂƂ���˂Ȃ�Ȃ����낤�v�i��_�R��ꕔ�u�O�@���E���u�o���v�vp.363�Bpp.359-360����NF-1887, 10[17]

���w�ܗ͂ւ̈ӎu�x���Z�Z���܂ւ�j�c�c���ٛ{�҃j�[�`�F�͓N�{�҃j�[�`�F�̌`����ړI�ɂ���ฐ��������̂��炤���A�����ł͂Ȃ����̕s�S�Z�Ȗ��ʂ��܁i

���l-�l�@�N�{�ɂƂ��Ă̕��ٛ{�Ƃ��Ӗ��

�N�{�҂��邱�Ƃ֝��ʂ����悤�Ƃ���̂́A���҂��N�{�ȏo�g�����炩�A�����j�[�`�F�̎��ォ��N�{�҂͕��ٛ{�҈ȏ�ɈАM���錨�������������炩�c�c��{�A�C�u���ł̒��߂�

�j�[�`�F�́w���̐l������x�̔��Ɂu�l�͔@���ɂ��Ė{���̂��̂�ƂȂ邩�vWie man wird, was man ist? �̈����T�u�^�C�g���Ƃ��Ă�����A����Ɏ��͔ڑ���Umdeutung�m�ĉ��ׁA�z�ׁn���{���āA�j�[�`�F�͎n�߃t�B�����[�O�ł������A�����čŌ�ɖ�肻�̃t�B�����[�O�ɂȂ����Ƃ����Ӗ��ɂƂ肽���悤�ȋC������B

�֓��E���u�j�[�`�F�ƃN���b�X�B�b�V�F�E�t�B�����M�[�v�w���x���\�N���e�X�̖����@Ⅰ�x�O�f��p.49�i���o���܁Z�N�㌎�j

������ł����Ɛ[�������ɏq�ׂ��̑t��⍍s�����\�\���炭�A�����ɂ������Ȃ���z�ł���A���������ł�āu�ڑ��ȁv��،^�Ȃ̂����H

�^���� amor fati �̎v�z�Ƃ����\������A�c�@���g�D�X�g���E�j�[�`�F�̒B�������i����A�̎v�z�A����䂦�ɂ����ŔӔN�̂��̎��`�I�⒘�w���̐l������x�̕���Ƃ��Ă���ꂽ�A�s���_���X�́q�����݂�Ƃ���̂��̂ɂȂ�r�ɗR������ƌ�����q�����ɂ��Đl�́A�l���{���I�ɍ݂�Ƃ���̂��̂Ɍ����I�ɐ��邩�rWie man wird, was man ist �̈���z�N����Ȃ�A�t�B�����[�O�Ƃ��ďo���������̐��U���A�܂��t�B�����[�O�Ƃ��ďI������Ƃ����A���̉�A�I�ȏo��̍���ɁA�j�[�`�F�I�l�Ԃ̖{���������肠�Ă�ꂤ��̂ł͂Ȃ��낤���B

���C�w�j�[�`�F�@����̍����x�u���́@�t�B�����[�O�E�j�[�`�F�v�ȕ��ЁA��㎵��N�\���Ap.14

�i�w�j�[�`�F���E�V�̓W�]�x�t�H�ЁA���܁Z�N�����Ap.8�̉��e�j

�������Ƃ͐{���ƂđO���ŏ����Ă�̂ɁA�����Y�ꂽ���i�j�[�`�F����m���Ŏ��Ȑ��c�������₤�ɂ�椂߂悤���j�B

�s���_���X�̎����T���Ƃ������̂ł��邪�Awas man ist�́u�{���̂��̂�v�Ƃ��u���݂̎����v�̈Ӗ��ɂ�����B�m�c�n

�w���̐l������x�u�����v���߂ł́A�����������w�҂ł������Ƃ����Awas man ist���炷��Ȃ�A�u��蓹�v�u����v�ł��莩�Ȍ���ł��������̂��A����ł�was man ist�ɂƂ��Ă������ɖ𗧂�������̂ł����āA���̌���A�킪�u��~�v�u���ȓ���v�̈ӎ����ꂴ��u�������v�̕\���ł������A�Ƃ��q�ׂ��Ă���B

�w�j�[�`�F�@�q�i����A�r�Ƃ������{�x�u���́@�j�[�`�F���u�n�܂��v�\�\INCIPIT�c�v���u�U�@�Ăю��`���\�\�w���̐l������x�v�O�f��pp.73-74.

����͂܂�A���ٛ{�ƌ��ʂ��ēN�{�҂��z�g�����Ǝv�Ђ���A�E�����Ă����̕��ٛ{���������ȉߋ��Ƃ��ėP������̓N�{�ɉe�����y�ڂ�㔂����Ɖ]�ӂ��ƂɂȂ�Ȃ����B�c�c�����u�}���ꂽ���̂̉�d�v�����������̂₤�ȁA�����̕��ٛ{�I�Ȃ��̂��㔂Ƃ��Ă̓N�{�H�@�܂��́A��ւ֕i�ւ�㔍s����镶�ٛ{�̎��݁iVersuche����鄁j�Ƃ��ẮA���ٛ{����̗U�f�iVersuchungen�������j�Ƃ��Ă̓N�{�H

���m�j�[�`�F�n�ɂƂ��ēN�{�Ƃ́A�˂ɒ��݂���men suspens�������́n���̕��ٛ{�A���������́A�˂ɂ����Ɛ�ւƌJ�蝰�����镶�ٛ{�A�����Đ⛔�I�ȌŒ�͂���ʂł��炤���ٛ{�łȂ���A���Ȃ̂��B

�l�E�t�[�R�[�u�j�[�`�F�A�t���C�g�A�}���N�X�v�A�w�~�V�F���E�t�[�R�[�v�l�W���@�U�x*5�O�f��p.410���c

�j�[�`�F�ɂ����镶�ٛ{�͌Ñw�ƌ��ӂ����X�ቹ�Ɖ]�ӂ��A�����{�ň����k���isurvivals�j�Ɏ��āA�O�������B�R�Ɛ藣�����㙽���ɌŎ����Ă͟k���͑O��ɉ�������Ă��܂��Ă��ꂪ���Ȃٌ������Ă�錻�ݐ��ɈӖ������o���Ȃ��Ȃ邪�A�u�O��Ƃ������̂͐��X�̂悤�ɁA�����Ƃ���ǂ���ɂԂ牺���Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����v�i���c���j�u�����w���疯���w���v���u���㙽�c�Ƃ����T�O�v�A�w�����w�ɂ����@�����c���j�Βk�W�x�q�}���p���r���Z�ܔN�㌎�Ap.66�B�u��鄂̎j�{�v�܁A�w��{ ���c���j�W�@���\�ܙ��x�}�����[�A���Z�l�N�ꌎ�Ap.512���w���c���j�S�W�@22�x�u���{�����w�����v���u�̏W���ƍ̏W�Z�\�v�܁A�}�����[�A��Z��Z�N�㌎�App.417-418���ł�B�u�����w���疯���w���\�\���{�����w�̑��Ղ��ڂ݂��v�u�����̎j�w�v���ɁA���c���j�w���{�̖����w�x�q�������Ƀv���~�A���E���{�Č��r��Z���N�Z���A�����Ap.317�Epp.167-168.�j�B���͂ΝБw�ʂɘI�o�����u�����Ă��ߋ��v�i�A�����E�h�E���j�G�j�����ٛ{���B�j�[�`�F���u��j�Ƃ͂����鎞��ɂ����ɂ�����́A��������Ȃ��A�Ăщ\�ł���Ƃ���̂����v�i��l�͎lp.190�����A�w�����̌n���{�x���_�������B�O�f�����܊w�|������p.443���c�BCf.�u���ɛ�������j�̗��Q�ɂ��āv���eNF-1873, 29[34]�j�Ə����Y�ւĂ�₤�ɁA����Ǝ��Đ܌��M�v�̈��p��ł���uᢐ��v�i���l���N�����w���{���{��ᢐ� �����x�u�ߞقƕ��{�Ɓv���u�O�@�Z�̂�ᢐ��v���i���w�܌��M�v�S�W�@�掵���@�����{�� �P�x�q�������Ɂr��㎵�Z�N�Ap.227-228.���w�܌��M�v�S�W�@�S�@���{���w�̔��� �����i���w�����_�j�x�������_���A����ܔN�܌��App.182-183�ҏƁB�j�[�`�F�Ƃ̗ޔ���_����w�j�[�`�F�x�O�f��Ⅰp.37�ҊŁj���Ñ��ᶂ������ȂٌJ��Ԃ��Đ���㔂�����̂��Ӗ������₤�ɁA���ٛ{���܂��c�c�H�@�N���ł͂Ȃ�ᢐ��ł���Ƃ́A�W���u��ɐV���ɑ������a�����v�i�w�ߌ��̒a���x�l�A�����܊w�|������p.52���c�j�Ɖ]�Ӑ������z�A�Ԃ��Ԃ��N�������Ԃ��̔@�����X�ƎU���Ă͌����鐶�ŋ��҂����ӂ��B�u��ǂ݂ɕ����Ԃ��������͂����������тāv�i�w����L�x���i�j�c�c�u�J�o���ɂ��ƁA�_�͖��u�ɖ����̓V�g��V�����n�o����B�����̓V�g�̒�߂́A���̂Ȃ��֗n�����ނ܂��ɁA���̂��̂��_�̋ʍ��̂܂��ň�u�_�̎]�̂����������ƁA�����ł����v�i�쑺�C�w�x�����~���̐��U�x�q���}�БI���r��㎵���N�ꌎ�A�u���@�O�̓V�g���vp.11�������q���}�����C�u�����[�r����O�N�����Ap.13�����B���בO桁u�A�Q�V���E�X�E�T���^���f���k���e�l�v�w������ׂ��N�w�̃v���O�����x�������A�����N�\���V�����A��Z���N�\�Ap.365���c�^��䌒��Y桁u�A�Q�V���E�X�E�T���^���f���k���e�l�v��䌒��Y��桁w�x�����~���E�R���N�V�����R�@�L���ւ̗��x�q�����܊w�|���Ɂr���㎵�N�O���App.12-13���c�j�ƋL���x�����~�����A���̙B�����u�^�̃A�N�`���A���e�B�[�v�́u�͂��Ȃ��v�idas Ephemere�j��栚g����̂ɗp��Ă�i�쑺�C��u�G���w�V�����V�g�x�̗\���v�w�\�͔ᔻ�_�@���\���\�\�x�����~���̎d�� �P�\�\�x�q��g�����r����l�N�O���Ap.103�^��䌒��Y桁u�G���w�V�����V�g�x�̗\���v��䌒��Y��桁w�x�����~���E�R���N�V�����S�@��]�̏u���x�q�����܊w�|���Ɂr��Z�Z���N�O���Ap.24���c�j�̂��z�N����悤���B�v�́A���u�₦��㋋N���鐶���i�Ə��Łj�ɂ����Č��ݐ������������ۂ�A�����ɁA���ɂ���ᢐ����Ƃ��āu��j�v�iVorzeit�����ÁA�O��j�Ƃ��Ăׂ�₤�Ȑ�s�̉������z�肳��Ă��܂��Ă��i���̑k�y���̔@���j�A�ƍl�ւĂ悢���B��������j�{�Ɨ��j�{�Ƃ̑����iCf. NF-1876, 19[89]�j�͂ǂ��������̂��B�n�I�������鐶�N��ʂ��Ă̑������V��̂��A㔑n�����i���䑥�v�w�j�[�`�F�@���ۂ̕����w�x�uⅤ�@���ۂƂ��Ă̐��E�\�\�j�[�`�F�ɂ����錻�ۂƕ\���v���A��u(ⅱ) �͂����ȕێ��vp.227�ҏƁj�݂����œN�{�D�݂��炤���A�@������A�u�˂ɂ��łɁv���̔Ď��I�Ȉ�ʉ��͗��j�������Ă��܂ӂ���A��Z�s�Ђƌ����Ă��n�܂�ƏI��̂��鈽����ԓ��Ɍ����Ă̂��Ƃƙ��ւ�ׂ����B�e�܂�A���݂��Ȃ�����K���������������Ȃ��I�����̂₤�ɁA���ٛ{���N�{�̒ꗬ���Ȃ��ƍl�ւ���̂Ȃ�H

���l-�܁@�I������萂���椉���

���͐{������O�͑�O�߂̏��o�u�u�K���̗ϗ��v�ɂ����v�i�O�fpp.1-2.�j�ł́A�u�j�[�`�F���w�����x�i1881�N�j��1886�N�ɂȂ��Ēlj����������i��5�߁j�v����u���������w�҂ł������͖̂����mumsonst���b�㖳���n�ł͂Ȃ��B���͂��܂Ȃ������w�҂��낤�A�܂������肵���ǂݕ��̋��t���낤�v�ȉ������p���A�w�����̌n���{�x�����攪�߂�椉���ਂɂ͔�䍂�v����ƍ���������ɏd�˂Ă�̂�����ǁA�{�����^�ɍۂ����ٛ{�Ɖ��ט_��萂��邻�����悪�������虈������Ċ�������Ȃ������̂͂Ȃ����炤�c�c���ٛ{�҂��șJ������͂��Z�͂Ƃ̕s�����E�����˂��H�c�c�d�Ɏ����̓s���Ƃł��H�@�j�[�`�F�����ٛ{���ւ錾熂́w�A���`�N���X�g�x�l���E�ܓ��i*1�O�f�w�����̉��� ���L���X�g���@�j�[�`�F�S�W14�x�����܊w�|������pp.241-242�E251-252.�j�ɂ������A��҂́u�u�K���̗ϗ��v�ɂ����v�ip.6�j�������Ђɏo�������ŁA�Ō�̒��슈���������ꔪ�����N�ɍe���������̂����A���ꂷ��ꎞ�I�ȝ���Ԃ����Ƃł��H�@�w���̐l������x�̉�z�ł́u�킽�����ŏ��������w��̎d���A������Ӗ��ɂ�����킽���̎n�܂��v�i�O�f�w�j�[�`�F�@�q�i����A�r�Ƃ������{�x���͂Qp.29�����u�Ȃ��킽���͂���Ȃɗ����Ȃ̂��v�����A�j�[�`�F�����̋���铂ɍ��͂��T�y�������B�O�f�����܊w�|������p.71���c�j�ƌ��ӂ₤�ɕ��ٛ{���|���_�����z�{�ɗ��܂�ʑS�ʓI�ȈӋ`��^���ăj�[�`�F�̎n���ɒ�ʂ����A���ʁA��{���E�i�ꔪ����N�j�O��ɂ́u�ǂ�Ȃɒ������Ԃ����łɘQ���Ă��܂������\�\���̕����w�҂Ƃ��Ă̍��܂ł̑S���������̎g���ɏƂ炵�Ă݂�ƂȂ�Ɩ��v���mnutzlos�n�A�C�܂���ɂ݂��邱�Ƃ��v�i�w���̐l������x�u�l�ԓI�ȁA���܂�ɐl�ԓI�Ȃ����@����ѓ�̑����v��O���A�����܊w�|������p.115�j�Ǝ��Ȃ����Ƃ����ӂ̂�����A���Ƃ܂��ɒ[�ȐU���œ����������Ƃ��B����ł��A�u�����Ӓn�����A�Ԉ�������ߋZ�p�ɕ���������ɂ����Ȃ��Ƃ����̂��A�N���̕����w�҂̂�邱�ƂƂ��ėe�͂���ꂽ���v�i�w�P���̔ފ��x���A*1�O�f�����܊w�|������p.49�j�ƌ��������Ɋ����j���߂����Ă�悤�ƁA���ٛ{�Ŕ�]����C�B��������铂͝��邮�܂����H�@���������āA���ٛ{�҂��̓��ܓI��������������p�����Ȃق���㔂��Ă�Ƃ��Ȃ��͉̂����A�u���ɛ�������j�̗��Q�v�̍��Ƃ͉�������Ă��ƌ��ӂ̂��炤�H�@�c�c���������āA�̂͂����̂̓j�[�`�F�ł���ȏ�ɐ{���̍l�ւ������Ƃ��H�@�ǂ݂̂���暂ƂȂ鏔���������ʐU�肵�Ȃ��Ă͘_��i�߂��ʂ₤�Ȃ�A���ٛ{���ߏ��]�J����{���̖��̗��ĕ��ɂ�����肪�������̂łȂ����B

�悵��w�����x�������̑���暂͂�������x�O�ɒu���Ƃ��A���Ƃ��u����Ɏ����ăj�[�`�F���u���ɑ�����j�̗��ƊQ�ɂ����v����ڂ����ہA�m�c�n�u�ÓT�����w���v�ł��邪�䂦���u���̂킽�����Ղފ��o�v�m�c�n�ւ̌��y�����͂�F���ƂȂ��v�i���͈�p.85�j�Ƃ������ŁA���҂͔ے�ƌ��邩�A�ᔻ�̝��菊�����ٛ{�҂��邱�Ƃɂ���͔̂۔F�ł��邩�B�\�āu���ւČ��I��ᢌ�����҂́A�����̈ӌ���̂ւ�Ⓖ���ɁA���I�ɂ�����ɔ��_�����mwidersprechen����������n���Ƃ��`���Â������v�iNF-1876, 21[23]�BCf. 21[66]�E23[159]�j�Ǝ蒠�ɏ������߂��j�[�`�F�ɂ��ẮA����ׂ����Ș_�����ւ��F���̂܂��ҋ����Ă�邱�ƂɂȂ�i�����I�j�̂����H�@���茩�̔���Ƃ�悤�ƂĂ��A������E�炷����i�w�����x���O���j�ɔ䂷��͕̂������͗ǂ����A��������ƌ������͂����Z�ނƂł��H�@�������āu����Ȃ��玄�͎��m�̌��������Ɓn���Y������Ƃɂ����Ă���ӁB�Ȃ��������m�Ă͂����n�Ȃ��̂��I�v�iNF-1881, 12[127]�BCf. 1887, 11[92]�j�ƚ����̂��A�����͍���̉�Ȃ炸�̗ދ��iCf. NF-1881, 12[128]�A�w�c�@���g�D�X�g���x��ꕔ�u�R�̖ɂ��āv11�i�A�{�{���U�w�ܗ֏��x���V�Ɍ㏑�j�Ŏ��Ȓ����̈����Ƃ��Ă��A���ӔC������Y�ꋎ���Ă͉ߋ��̍����ɂ��Ȃ炸�s�����Ȃ����ł́H�@����ɂ��u�m��I�ɂ��Ĕے�I�B�\�\���̎v���Ƃ́A�����ɔ������Ă��鑊����ЂƂ�Ƃ��ĕK�v�Ƃ��Ȃ��B���̂��߂ɂ͎��������ŏ\���ł����v�i�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅱ�x�����l���A�����܊w�|������p.448�j�Ǝ��ӂ������ɂ͎��Ȕے肪�s�\���������ɂ���A���҂���̔ᔻ���Ăэ��ވ٘_�̎킮����������Ă�Ȃ��̂��B�����������Ƃ��m�F�����s��暖��͎��F������v���ĔςɊ��ւȂ����炩�A�{���́u�F���v�ƌ��ߍ���ʼn���ᕶ�𝧂��Ȃ���������ǂ��A�������������P�n����Ƃ���H�\�\�����j�[�`�F���p���ڂƂ��ẮA�ꔪ���Z�N��藂�N�Ɋ|�����p�����Ċ��������Ō��y�́w�ߌ��̒a���x�ɓ��u���Ȕᔻ�̎��݁v���n�߂Ƃ����V�ŏ��������̂ɁA���̂��肩�ĔŁw������I�l�@�x�S�l�тɂ������҂̐\���o�ɂ���i�ꔪ���Z�N������������G�����X�g�E���B���w�����E�t���b�`�������ˁj�����̒lj��������������Ƃ������āA����㞂��ӑ�ւ����߂��悤���B����w������I�l�@�x�ɂ��ANF-1877, 22[48]��1881, 12[220]�i�u�Ꮡ���ɂ��ă����F�i���X��慎h Juvenilia et Juvenalia�v�]�X�̎��]���ꔪ�����N�\������Q�I���N�E�u�����f�X�����˂Ƌ��ʁj�A1885, 35[48]�i��*8�O�o�w�����̖��C ���x����Z�Epp.659-661�A�A���\��u�����mVorrede.�n�v��荕��B���L�ٍe�Q�Ƃ���r�����ANF-1884, 26[406]��*8�O�o�w�����̖��C ���x��Z�A1884, 26[408]�A1885, 40[58]���w�����̖��C ���x����O�ANF-1885, 41[2]1.���w�����̖��C ���x��������e�w�P���̔ފ݁x�O���ANF-1885, 41[2]2.���w�����̖��C ���x�l��ZⅡ�Ep.281���w�����̉��� ���L���X�g���x�u���^Ⅲ �w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�̂��߂̍ŏ��̊o�������v�l�ZⅡ�E*1�O�f�����܊w�|������pp.475-476.�j��1885, 2[201]�i���w�����̖��C ���x���j���A�ォ�珘���������|�����`�Ղ͂���̂ŁA���ɏ��������˂����R�����͂����ׂ��������̂ł͂Ȃ����i�������A�S�l�т��`���Ƃ���ɂ͑�l�т̃��[�O�i�[�ւ̑z�Ђ����E���Ȃ��ŋύt�����������j�B�܂Áu�������j�[�`�F�͓����m�u���ɛ�������j�̗��Q�v�n�Ɋւ��Ă͂̂��ɂȂ��Ă��ǂ���������ɓI�ōT���߂Ȏ��ȕ]�����������Ȃ������v�i����p.67�j�Əq�ׂ邻�̓�����������A�{���i���͒��i�Q�jp.112�j���ҏƂ��������i�E�U���N���@���_�������I�l�@�����������ƌ@�艺���Ă݂�H

���Ȃ��Ƃ��A���́w������I�l�@�x���тɌ��y������Ҍ�N�̍ĉ��ׂɂ͂܂Áw�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI�x���Ɂu�����v�����i�ꔪ���Z�N�j���������A�����Łu�u���j�a�v��ᔻ���Ă킽�����q�ׂ����Ƃ́A���̕a����������Ƌ�J���Ȃ�����邱�Ƃ��w�҂Ƃ��ďq�ׂ��̂ł����āA��x�meinstmals���\�ān����ɋꂵ����Ƃ����āA���֍��u���j�v�͂��f��Ƃ�������̎҂Ƃ��ĂȂǂł͌����ĂȂ��v�i���͈�p.86�����A�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅱ�x*1�O�f�����܊w�|������p.10���c�B�j�[�`�F�����̈��p���ɍ��͂��u���j�v���ꊇ�ʂ������BCf.���eNF-1886, 6[4]�j�Əq�債��������͊m���ɕ��ٛ{�����ڂ݂��ĂȂ����̂́A���ꂾ�������j�M���������ɋp���āu���j�̎�ɗ����邱���v�i�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅱ�x��ꕔ��Z�A�����܊w�|������p.30�j�ƂȂ������ꑊ���ւ�燉����܂������A�c�����̕a������m�����҂�����蕶�ٛ{�҂ł������Ƃ��ӎ�����������椉���⊮���Ă��\���ʂ������Ȃ̂����A�ǂ����B

�܂��A�w���̐l������x�i�ꔪ�����N�\�����M�j���u�Ȃ����͂���Ȃɗǂ��{�������̂��v�Ƒ肵�Ď��쎩����������˂������u������I�l�@�v�̏����J���Ƃ��̑S�l�ђ��ő��т͗��j�_�ł��邱�Ƃɂ��Ă����ĕM���₵�ĂȂ����̂́A���͑S�O�߂͑��߂ł́w������I�l�@�x�e�ъT�v�̂��Ɖ��߂đ��߂ő��т��ڏq����O�߂ő�O�E��l�т�Ǎl�����̂ɂȂ��������т̂ݑS���Đ������ɔ�����Ƃ��ӕЊ�����\���ł���A�P��ɑ��тƂ̋ύt�������Ė��炩�ȋL�q�s���ł��镪�����p���ĉ���

����̃v���g�^�C�v���A���ɏ��˂ł́A�ꔪ�����N�\������u�����f�X���ԐM�ɏ�����̎����Љ�����������w������I�l�@�x�̑��O�т͝����Ȃ�����т��͑f�m������Ō����i�ˉz�q桁u�j�[�`�F���ȏW Ⅱ�v282�A*8�O�f�w�j�[�`�F���ȏWⅡ�@���W�xpp.140-141.�j�A���ނ�

���ƌ��������������玩�Ȕᔻ���Ĕے肵����ł��Ȃ��A�ǂ����̂�ƌ��ӂ�肩�u���ɛ�������j�̗��Q�v����ʊi�ɏ�������₤�Ȃ̂́A�����ɒ��҂��肵�{�l�ɂ��j�X�ɂ͈��Ђ��˂鉽���������ċς�⍂݂ɘ_�����Ȃ������̂łȂ��炤���B��g���X���w�t���C�g�S�W�x�Łu�ҏW�ψ��v�̈�l�ł�����{���ɂ͏d�X���m�̔������A���z���㞗��͐��_���͗��ɂ́u��R�v�ƌ��A�����ʼn��ɛ����Ėh�ʋ@�����쓮���Ă��̂��͑傢�ɉ��ׂ�ू͂�鏊�A�����Ă��̑��т܂邲�Ƃ̉������������ɂ́A���ٛ{���j���݂̂Ƒ��Ђ����Ƃ��A���j�a�𘬌�Ȃُd�������邪�̂�

��Ɂu����v�̓N�{�҂����ٛ{�Ҏ���̓��ܐ������������Ƃ��Ă��A�ł͕��ٛ{�ȊO�Ŏ����ɔ����ė��j�a�ᔻ���\�ɂ����f���͉����A���Ȃ��Ƃ��u�O���v�ɕ��ٛ{�҂ł��邱�Ƃɂ���Ď���ᔻ�҂��蓾��Ǝv�͂ꂽ�͉̂����ȂĂ̂��Ƃł������̂��A���̋^�₪�������ɂȂ邪���u���Ă��\�͂ʂ̂��B�w������I�l�@�x�ɂ����镶�ٛ{�҂̟����Ђ��ŏ�����s����ɏI����̂ƌ���̂͌��ʘ_�łȂ����B�ォ�猩��Ζ������Ȏ��M�ł������ɂ���A��͂�ǂ̂₤�ɂ��Č�����̂��E���ɂ���Ęf�͂��ꂽ���ɂ��āA�����ɂ����镶�ٛ{�҂̈ʒu�Â���m���И��j�I�Ɋ��Ă����𖾂��v�肳���ȁc�c�c������Ȃ�ɉ������ٛ{�҂Ȃ�ł͂̓��ʈ��Ђ������߂镵�������������̂ł́H�@�������A�j�[�`�F���A㔍u���u�����̋��{�{�݂̏����ɂ����v�i�O�f�w�N�w�҂̏��xⅢ�����u���u�vpp.89-90.�u��O�u�vp.107�ȉ��j��u��當�ٛ{�ҁv���e�ł����̕��ٛ{�҂ǂ��̌����ɑ���������Ԃ��p��ƜˊS���Ă�ʂ�A�ÓT���ٛ{���C�߂Ă�����͔��قǔ�I�ɂȂ�ʂ��Ɋ����Ă��������A�Ȃ������w��Ђ����Ȃ�Ƃ����\�\���ٛ{�͔@���ɂ��ē�����ᔻ�ƂȂ肵���H�@����Ƃ�������ӂׂ����\�\����ł��炤�Ƃ���܂��ƁA�j�[�`�F�Ƃ��̎���ɂ����ĕ��ٛ{�I�ᔻ������ᔻ�֎��蓾�邩�̂₤�Ɏv�͂ꂽ�͈̂�铁A�����ނ�������������̂��H�@�����S�܂́A�ؓ��́H�@�����ł����T�ł���A���ł��ꂻ�̕]�J�͈ꎞ�u���ʓ���v���i���ꂱ���j�[�`�F�̈����u�����O�̈Ӗ��ɂ����������Ƌ��E�v�Ƃ��āA�������u�P���̔ފ݁v�ɂ����āH�j�A��������Ȃ�E�Ȃ���V���邱�Ƃ��ǂ������ᢐ����������B�d����㋎ꂽ�̂��i�܂��́A�����˂��̂��j���ӂ��ƂŎ���̙J�l���Ђւ̔F����V���ɂ����\�\���ꑦ���u�m�c�n�����̉��l�̉��l�����ꎩ�g�܂���x�^��ɕt����˂Ȃ�Ȃ��\�\���̂��߂ɂ͂����̉��l�������炿�A���W���A���ꓮ���Ă����������⏔����Ɋւ���m�����K�v�Ƃ�����v�i��l�͈�p.172�����A�w�����̌n���{�x������Z���B��͈�p.198������桕��Ƃ͏������ٓ�����j�ƌ��ӂ킯�ŁA��������Ď��̎������艻����₤�ɖ�����j�I�ɐݒ肵�Ă����j�[�`�F�́u���j�I���@�_�v�i�w�����̌n���{�x���_����\���E�\�O�߁A�����܊w�|������p.454�E455�j�ɓK�Ә_�����ɂȂ炤���̂ł͂Ȃ����B

�����Ȃ��ނ̗��j�w�ɂƂ��Ă��A���̖���ȏ�ɏd�v�Ȗ���͑��݂��Ȃ��B�m�c�n�\�\���Ȃ킿�A�����̔����̌����ƁA����̍ŏI�I�Ȍ��p�⎖����̗��p��ړI�̑̌n�ւ̑g�ݍ��݂Ƃ͓V�ƒn�قǂ�������Ă���Ƃ������ƁB�Ȃ�炩�̌����̂��́A�Ȃ�炩�̎d���Ő����������������̂́A�D�ʂɗ����ɂ���ĐV���Ȍ����ɂ��ƂÂ��ČJ��Ԃ����߂���Ă䂫�A�V���ɐ�L����A�V���ȗ��_�̂��߂Ɍ����ւ������ς����Ă䂭�̂��Ƃ������ƁB�m�c�n

�w�����̌n���{�x���_����\����A�w�j�[�`�F�̗��j�v�z�x��͎Opp.212-213����

���ƂȂ邻�̎����̐��ڂ���j�I�ɔc������ƌ����Ă��A���ʘ_��N���_�ɊҌ����ꂪ�������A�_�[���Â�ɂ����Ȃ��ߒ��_�Ƃł����͂����A�̉����ꎩ铂̐���s�����������̂��W���j�Ⴉ�i���̝̂͂�䂭���ł̈ٓ�������Ε����{�җ����H�j�B

���l-�Z�@�u���j�̗��j�v�Ƃ��ӑ���

����ɁA����j�[�`�F���u���j�I�ߋ�����ѓ�����̑o�����܂߂��Ӗ��ł��u�����v�v�i��l��p.164�j�����ĝg�������͖̂{����v���Ɩڂ�����l�͂����Z�͂ɏq�ׂ�ꂽ���悾���A�w�����̌n���{�x���ŗ��j�I�l�@�͂Ȃ���Ă����ǂ����ł����j�a�̖{�ԂP���邱�Ƃ͂Ȃ���Ȃ������݂����Ȃ̂͂ǂ��������Ƃ��B

���j�I���{�̍����\�\�����āA�u�V����v�̐��_�A�u�ߑ�ӎ��v�̐��_�ɑ����̋��{�����I�ɂ܂��������{�I�ɖ������邱�Ƃ̍����\�\���̍������ꎩ�g���ēx���j�I�ɔF�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���j�����j���g�̖����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�m�͂��̞����������g�Ɍ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��mCf.�w�ߌ��̒a���x���A�O�f�����܊w�|������p.85�n�\�\���̎O�́u�Ȃ���Ȃ�Ȃ� Muss�v���A�u�V����v�̐��_�̖��@�ƂȂ�A�V����ɖ{���ɂȂɂ��V���Ȃ��́E���͂Ȃ��́E���̖ƂȂ鍪���I�Ȃ��̂����݂���Ƃ�����iS. 302�j�B

���́u��@�薼�̖��vp.82����

���̑����I�l�@�攪�����o�T�Ƃ���ӏ��́A���j�i�{�j*10����ɔ��Ȃ𑣂��ۂɌJ��Ԃ�������鈽���̖����ƂȂ��Ă����i��A�V���[�Y�q���j��₤�r�S�Z�ɁA��g���X�A��Z�Z��N�\�ꌎ�`��Z�Z�l�N�Z���B�e�ɓ��ɖ��x�f����ꂽ�u�ҏW�ψ����\�����v�̏㑺���j�ɂ��u���ɂ����āvp.vi�B�̂��A�㑺���j�u�k���l���j�̕����ɗ��j���čl�����v�w�m�̞��@���j�������������鎞�x��g���X�A��Z��Z�N�\���Ap.90�A�ɋz���j�A�E�̈��p����߂Đ{���́u���j�̗��j�v�ip.82�Acf. p.80�j�ƌĂ��A���̈Ӗ��ł̃��^�q�X�g���[���A�܂蓹���̌n���{�łȂ����j�̌n���ᔻ���j�[�`�F�̃e�N�X�g��������o���Ę҂Ȃ�����A�u�������A���j�I���{���ꎩ�g�͂ǂ��ɗR�������̂��낤���v�ip.81�j�ƌ��Ӗ��͒I�グ�ɂ��ꂽ�ԂȂ̂ł��c�c�H�@�����ł́u���j�̗��j�v�͂��܂��u��]�I�ϑ��ɁA�\���ɂ��ėv���ɁA���܂��Ă����Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��v�ip.82�j�ƕ]�������x�ł������ɂ���A�Ȍ�i�u����v�j�[�`�F�A�T���̓|�X�g�E�j�[�`�F�j���Ȃٛ��s�����͂ʊ|���ߓ|��Ȃ̂��B�S���j�̘����҂��Ȃ���Ɂu����܂ł̂Ƃ���A�����mDasein�������n�ɐF�������������Ă������̂̂��ׂĂ��A�܂����j�������Ȃ������B����������Ȃ�A�ǂ��Ɉ��̗��j���A�×~�̗��j���A���i��ǐS�̗��j���A�h�i��c�s�s�ׂ̗��j������Ƃ����̂��H�m�c�n�v�u�ȏ�̊ϓ_�⎑�����ϋȂ������Ē��ׂ����邽�߂ɂ́A���ׂĂ̎���̐l�X�mGeschlechter������n�Ȃ�тɌv��I�ɋ�����������w�҂����̊����ォ��K�v�Ƃ����v�i�w�x�����m���x���u�ΕׂȎ҂����̂��߂̐����v�A�����܊w�|������p.68�E69�j�ƐV�������j�����̉ۑ�Q������j�[�`�F�́A�ܔN�̂��u����ꍇ�ɁA���͂���������ނ̗��j�ɑ���n�D��V������肽�Ă悤�Ǝ�������Ă��݂����A�\�\���ɂȂ��Č���A������F�Ȃ����Ƃ������v�i����w�x�����m���x����O�l���A�Wp.374�j�Ɛl���݂������āu��낵���I�@�܂��ɂ��ꂱ���A�����̎d���Ȃ̂��B�\�\�v�i�Wp.376���c�A��l�͎Op.185�����j�ƌ��ꂵ�A�L�����s���邩�̔@���w�����̌n���{�x�Ɏ��|���蓯�N���Ɋ��s����������Ȃ�ǁA�����A����瑽��́u�`�̗��j�v�̒��ō��{��肽��u���j�̗��j�v�͂ǂ��ւ���Ă��܂����̂��炤�B�u�u���j�̗��j�v�Ƃ��m�c�n���݂𐬗������߂Ă���ߋ������݂���₢�Ȃ����Ƃ����A����Ӗ��ł͎��ꎩ���I�Ȏ��݂ł���B�m�c�n�\�\�����������@�Ɩ��ӎ������A����j�[�`�F���u�n���w�v�̔����ł���ƂƂ��ɁA�u�����v�i������j�������ɑ����邩�Ƃ����_�ŁA�w���@�[�O�i�[�̏ꍇ�x�Ƃ��q�����Ă䂭���̂ł����v�ip.82�j�Ƃ̂��Ƃ�����ǁA�������A�����Ŗ��ݒ肪����ė��j�i�{�j���̂��̂�I�Ƃ���_�Ђ���炵�Ă��܂����̂łȂ����B�u�u�F�����v���ꎩ�g�́A�܂���u�Ȋw�v�́A�u�n���w�v���܂��A�u�����̌n���w�v�̕s���̒��j�������Ȃ��v�i��Z�͎Op.245�j�ƌ��ӂ͖̂ނ��Ȃ���A�X�ɂ��̏��ț{�̒��ł����j�{�Ƃ��̏��ț{�ɂ�������j�u���Ƃɖ��͂��������ƁA�����ɍi�荞��Ōn�����������Ƃ�Y��ĂȂ����B�w�����̌n���{�x��O�_���u�֗~��`�I���z�͉����Ӗ�����̂��v���\�O�߈ȉ����u������I���u�^���ւ̈ӎu�v��{���Ƃ���ߑ�Ȋw���ꎩ�̂��u�n���w�v�v�Ƃ��āu�L���X�g�������ɓ��݂����u�������v�̓��ɗR�����邱���v��\���o�����i��l�͎Op.186�j�Ƃ͌��ցA�����iWahrheit�j���������iWahrhaftigkeit�j�Ƃ��ӓ��ڂ�肵�ċ��߂�ꂽ�Əq�ׂ邾���ł͘b���傫�����ŋ�铐��ɖR�������j�I

�{���ł͟��p���ꂽ�ӏ��ɂ��ڂ�ʂ��w�����̌n���{�x�ł����^���j�_�̒��������͏E�ւ���̂́A���j�{�҃����P�𝧂������i��O�_����\����A�O�f�����܊w�|������p.550�j�u�ߑ�̑S���j�L�q�v�i�W���\�Z���Ap.575�j���]�X������͋֗~��`�ᔻ�́u���ł��manbei���Y�ւān�v�i�Wp.549�j�\�ꂽ�ɗ��܂�A�j�{�j��肷����Â�~�����ł̑��ʍU���ɉ߂��Ȃ��̂ŁA��������j�̌n���_�I���ȂɌq����ɂ͂ǂ��������̂��B�u�֗~��`�I�m���v�i��O�_����\����ȉ��A�����܊w�|������p.515�`�j�𑄋ʂɝ�����Ȃ�S���{�ɐ���O�ɋ����j��ㆂ��ďC���@�����@�艺���Ė�Ђ����������iCf.�W�����W���E�A�K���x���^�㑺���j�E���c���q桁w���ƍ����n�����@�C���@�K���Ɛ��̌`���x�݂������[�A��Z��l�N�\�j�A�������j�{�Ƃ�萌W�ł̓x�l�f�B�N�g���C���m�̂����Õ����{�̊m���҃W�����E�}�r�����i�{���_����w���[���b�p�����Õ����w�x��B��w�o�ʼn��A��Z�Z�Z�N�j��\�����I�T���E���[���{�h�̌����i���������w���j�T���̃��[���b�p�@�C�������쒀����[�֎�`�x�q�����V���r��Z���N�\�ꌎ�A��O�`�l�͙ҏƁj�����M�����ׂ��������A�j�[�`�F�ɂ͒m���ĂȂ������̂��炤���B�u���j�̗��j�v�Ƃ��Ă܂Îj�{�j���璅���ɒ��グ�悤�Ƃ���ӟ����݂������Ȃ������̂́A�����đ������j�i�{�j�ւ̘_�]�͂����Ă���������u���j�I�����ᔻ�v�i�v�E�f�B���^�C�A���c�i���j�Ȃ���j�I���З͔ᔻ�Ȃ�ւƓW�J�ł��Ȃ������̂́A�a�g�ōݖ쒘�q�ƂƂȂ�n�蒹��炵�ł������j�[�`�F�l���s�@���ɗ��܂炸���̓N�{��铂̌��E�������̂ł͂���܂����\�\�����Ȃ��A���������j�[�`�F���u���j�v�z�v�̕����ň����������Ɓi�v���N���X�e�X������椉��j�Ɍ��E���������̂��A����̂ɂ���ȏ��͖����ɂȂ�Ƃ��H�@���i

���l-���@���j�ɂ�����C���j�[���߂�����

�����đ��ɗ��j�_���݂�椂ݍ��ނƂ���A�w�����̌n���{�x���I�����ɓ���粂肩�B�u���Ȓ����v�����Ȕj�ӓI�ȋt�@�\�������āu������̑�Ȏ��ۂ́A���ꎩ�g�ɂ���āA���Ȏ~�g�̍�p�ɂ���āA�v�������mgehen … zu Grunde(/zugrunde)���j�ŁE���ӂ���^��ɒB����^�����֍s���BCf. NF-1888, 20[73]�������`��桁u���W�v���u�܁@�f�B�I�j���\�X��̂̂��߂̒f���v69�y�сu���v213�A�O�f�w�j�[�`�F���ȏW�U�@���W�xp.552�E618�n�v�i��l�͎Op.187�����A��O�_�����\�����^�����܊w�|����p.581���c�j�ƌ��ЁA�u�ЂƂЂƂ��_�������o���Ă����L���X�g���̐������́A�Ō�������Ƃ����͂����_�������o���A�������g���G�������_���B�v�i�Wp.187�����^���Op.582���c�j�u�����̂����ɂ����āA�^���ւ̂��̈ӎu���m�Ȃꎩ�g�� sich selbst�n���Ƃ����ӎ��������悤�ɂȂ����v�i�Wp.188�����A�m �n���͐{����桕���㞒E�������ɝ���⊮�B�^���Op.582���c�j�Ɖ]��粂�A���ӂɔ����Ď����ɒ��˕Ԃ��Ă���Ȑ܂����Ɉ��ӗ��j��

��₱�������ƂɁu�j�[�`�F���m�c�n�C���j�[�ɑ��Ĉ�ʂɔے�I�ł���B�v�u���������������ᔻ�ɂ�������炸�C�C���j�[�͂ǂ������ӎ��̂����Ƀj�[�`�F���g�̎v�l�̕��@�ƂȂ��Ă����v�i��ѓ֎q�u�C���j�[�v�O�f�w�j�[�`�F���T�xp.29�j�ƊT������A�ߐe�����iCf.�w�����x�Z�O�u�אl�����v�j�������������A�j�[�`�F���C���j�[��

��������j�́A����܂ŁA�����mErfolges�������A���ʁn�̌��n����A���������ʂɂ����闝���̑z��Ɋ�Â��āA������ė����B�m�c�n�u���������������̂��Ƃ��N����Ȃ������Ȃ�A���������Ă����ł��낤���v�Ƃ����₢�́A�قƂ�Ljٌ������ɋ��ۂ���Ă��邪�A�������A���ꂱ���͂܂��ɁA���v�Ȃ���Ȃ̂ł����āA����ɂ���Ĉ�̂��̂́A������mironischen�n���̂ɂȂ�̂ł���B

�w�N�w�҂̏��x�uⅧ�@�u���當���w���v���߂���l�@�̂��߂̏��v�z����я������v��i155�j�A�����܊w�|������p.543��NF-1875, 5[58]�iCf.�W�i182�jp.563��5[64]�j

���j�ɂ�����C���j�[�͎��ɗ��j��

���l-���@���j�Ɍ�����铐�����R���̖��

�W���u���j�̗��j�v���j����̂́A���ӂȂ�A���ȔF��������j���c�c�u�V���[�y���n�E�A�[�ɂƂ��āA���j�̈Ӌ`�Ƃ͂Ȃɂ��A�l�ނ̎��Ȉӎ��Ƃ����_�ɑ������v�i����p.7�B�{���u�w���Ɛl�i�̂��킢�\�\�u�N�w�j�v�̐������������߂��\�\�v�n粓�Y�ďC�E�N�w�j�������ҁw���m�N�w�j�ςƎ���敪�x���a���A��Z�Z�l�N�\���A�V�́u�Q�@���j�͎��݂��邩�\�\�V���[�y���n�E�A�[�̏ꍇ�vp.277����̗��p�A�ڍׂ͂�������ł�j�Ƃ��A���̉�������u���S�ɋL�����ꂽ�mgedachte�^�z�N���ꂽ�n���j�Ȃ�F���I�Ȏ��Ȉӎ����炤�v�i�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅱ�x��ꕔ�ꔪ���A�����܊w�|������p.142���c�j���́u�\�\�������Ď��ȔF���́A�ߋ��̈�Ɋւ��Ă̑��̔F���ƂȂ��v�i�O�o�w�l�ԓI�A���܂�ɐl�ԓI Ⅱ�x��ꕔ���O�A�����܊w�|������p.167�j���́u�l�ނ̗��j�̂Ƃ������Ȃ̗��j�Ɗ������v�i�w�x�����m���x�O�O���A�����܊w�|������p.355�j���̂Ƒz����c��܂���̂��ނ����q�^�|�����A�u�������͗��j��ʂ̎��Ȉӎ��ɂق��Ȃ�Ȃ��v�i�O�o�w���͂ւ̈ӎu ���x��ꔪ�A�����܊w�|������p.222��NF-1887, 11[374]�j�Ɖ]�����Ӗ��ł̗��j�I���ӎ��ߙ����H�@���͂��̎��ȔF���̝����ł�l�ԏW���̏W�����ӎ������ꂽ�̂����j�Ȃ̂ł͂Ȃ��A��������ʂ��悤���A�`���ĉ^�s������j���ꎩ�g�Ɏ��Ȉӎ����萶����ɂꂻ�̈ꕔ���������ꂽ�̂���X�ł����c�c�H�@����ɁA�w�[�Q�����u��������̑��q�v�i�ꔪ���N���w�@�̓N�{�x�u�����v�A��Ȑ��E�����N�M�E�R�c����桁w�@�̓N�w�\�\���R�@�ƍ��Ɗw�̗v�j�\�\�i��j�x�q��g�����r��Z���N�ꌎ�Ap.37���c�B��N�̝̑t���A���s���l桁w���j�N�w�@���x���_���ѓ�a(c)�u�z�A���Ƃɂ��Ă̑����v*10�O�f��g������p.133���u�u���E�j�̓N�w�u�`�v���M���e�v*10�O�f�w�w�[�Q���S�W�@��16���x�m����p.160�B���J��G桁m�O���b�N�i�[�����x�������S�W�ꔪ�O�O�N�����n�w�N�w�j�u�` Ⅰ�x�q�͏o�����r��Z��Z�N�㌎�A���_�a��u���@����̎v�z�Ƃ��Ă̓N�w�vp.92�j���i���������S�����̘������A�u�u�^���̂Ƃ���A���j�������ɑ�����̂ł͂Ȃ��A����ꂪ���j�ɑ����Ă���̂ł����v�Ƃ����K�[�_�}�[�̕����v�i��Z��p.224�B�n���X���Q�I���N�E�K�_�}�[�^�D�c���E���c�x�Y桁w�^���ƕ��@�@�N�w�I���ߊw�̗v�j�@Ⅱ�x���Ⅱ�͑�P�߂��u���@�[�֎v�z�ɂ�������̐M�p�r���v�A�q�p���E�E�j�x���V�^�X�r�@����w�o�ŋ��A��Z�Z���N�O���Ap.437���c�j��c�q���āu�l�Ԃɑ��āA���j�I�`���̕��������u����v�ł���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��v�i��Z��pp.224-225.�j�]�X��燂����āA�l�Ԃ��퓊���\�\�n�C�f�b�K�[�p���ŁA�u���݁v�iGewesen�������A�ݘ��j�ƌĂԉߋ��Ɠ��ɛ��䂳�������i�w���݂Ǝ��ԁx��Z�\�ܐ�����SS. 325-326�y���掵�\�Z���WS. 396�j�\�\�Ƃł����Ђ����̂��A���j�̒��ɝe��o���ꂽ�l�Ԃ̎���F�߂u���̌���A�l�Ԃ��u���j�������v�ł����āA���j�I�`���͐l�ԂɂƂ����u�w��k�s�s�\�v�Ƃ����Ă悢�v�ip.224�j�Ɠ����NJ����点����A����ł��P���u���j�́A�u�`���v�́A�Ȃ�炩�̌`�ŁA�Ύ�������A���Ή�����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ip.225�j�Ɨ��j�O�ɏo�������j�I�Ȏ�����~����̂ł���A�L��A���j�Ƃ��ӎ�铂����j����ۉ��i�q铉��E�q�V���j���Ȃ���O�ɊJ���Ă䂭�ȊO�ǂ����₤���Ȃ����ƂɂȂ�̂��_���I�d���ł����āA�܂������u����͂��͂���j�ȊO�̂��̂ɂ����j�̑��Ή��ł͂Ȃ��v�A���ƌ����āu�t�ɗ��j�ɂ�钴���j�̑��Ή��ł����v�i���͓�p.99�j�ɂ�ᶂ����A������j�����̑�������p��܂�Ԃ��ė��j���g�ɋy�ڂ��̂ł���A���悢����j�m�����̞����������g�ɂ܂Ō����鎞�ł���A�ő��u�����j�I�Ȃ����v�Ƃ͗��j�ɛ������ř��Ƃ��āu�����ɉi���ł��蓯���Ӗ���������������̂Ƃ������i��^������̂̕��ցA���Ȃ킿�|�p���@���̕��֊�����炻�炵�Č����鏔���v�i�u���ɑ�����j�̗��Q�ɂ����v��Z�A�����܊w�|������pp.226-227�j���w���ǂ��납�A�ނ�����j���E���j�ɂ���E���j�̂��߂̗��j�Ƃ��āA���j�̚��Oꡂ��ɒ��z�����ƌ��ӂ����P��ɗ��j�I�߂���Ɖ]�ӈӖ��ł̒����j��������A���Ȃ�A���j�́u�����~�g�v�Ƃł��A���j�̎��Ȕ��ȁE���Ȕᔻ�ɂ�鎩�ȍ��ى��i�����j�Ƃł��ĂԂ��������\�\�ł����j�Ƃ�趑��ŏ���łȂ�����ّ�����s���̂Ȃ�������ڂƋ��ɍ��قo������̂��炤���\�\�A���̉\����{���͖��ɂ��l�����悤�Ƃ��������A������A�u�m�c�n�l�Ԃ͗��j�̎�̂ł��邵�A�����łȂ���Ȃ�Ȃ��v�ip.225�j�Ȃǂ�

���߂͗��j��`���Ȑl�Ԃ̒E���S����Ă����Ȃ���܊p�̃R�y���j�N�X�I�z����i�����ɂ���Ƃ́A�@���Ȃ鏊�����B�u���j�́A�m�c�n�l�Ԃ̎�ɂ���ĐD�萬����A�`������Ă䂭���̂ł����v�ip.225�j�ƌ����Ă��X�l�d�Ղł͗��j�𑩂˂��铂��蓾�ʂ���A�`�_�Ӑ��ł��e�_�����ƂȂ锤�Ȃ̂ɁA�l�ޑ�\�ɕ����Ď�🆎��Ō���Ă�Ȃ����B�u�����Ȃ���A�l�Ԃ͗��j����̓o��l���ł���Ƃ͌����Ă��A�Ȃɂ�����s���̗͂ɖ|�M����鑀��l�`�ɂ����Ȃ����v���ip.225�j���āH�\�\�S�Ȃ炸���^���ߌ��ɔz�����ꂽ�݂����Ȍ��Е�������ǂ��i�����͎��ӎ������ӎ��ɓ�������Ă��₤�Ƃł��H�j�A����͎����㌙�ł��F�߂���Ȃ����Ƃł́c�c�u���j���u���R�v�ɖ|�M����Ă����v�i��́u��@�u�o���v�Ƃ��������vp.210�j�ƃ}�b�n��ʂ��Ďv�Вm�����i��*9���q�j�����ɂȂق���H�@�����}�b�n�ȑO�ɁA�����u���ɛ�������j�̗��Q�v�����i�����܊w�|������pp.129-130�BCf.���eNF-1873, 29[95]�j�Łu�����j�I�����v�̗���a�E�f�E�j�[�u�[�����ˏW�i�ꔪ�O���N�������l�l�����j�������������A���j�͕��̌������u�@���ɋ��R���v���E���ꂽ���̂���m��̂ɖ𗧂Əq�ׂĂ�̂ɁA���ւ���Z���i�Wp.176�BCf.���eNF-1873, 29[62][60]�j�ł�Fr�E�O�����p���c�@�[�������ɂ����i�ꔪ����N�őS�W���ɏ����u�h���}�g�D���M�[�ɂ悹�āvS. 129�Ɓu���j��ʂɂ悹�āvS. 40�̐ڍ��B�u���v�ӂ̓����O�l�i�`annimmt�͏o�T�����ɖ����j�[�`�F�̝����j���j�Ƃ����R��������d���Ƃ��Ă���ɁA���܂���H�@�u��當�ٛ{�ҁv�̂��߂̃m�[�g�ɝ���u���̐l�Ԃ́A���炩�ɁA���̐������R�����݂��Ă���B�ނ�̂����ɂ́A�����̎�ނ̕K�R���ȂǁA����Ƃ��Č����Ȃ��v�i�O�f�w�N�w�҂̏��xⅧ��i12�jp.464�^�������Łw�j�[�`�F�S�W�@��܊��i��Ⅰ���j�xp.141���c��NF-1875, 3[64]�BCf.�WⅧ��i1�jp.455�^p.124��3[19]�j�Ƃ��c�c�����ɐE�Ƃ��Ĉꕶ�ٛ{�҂���g�ւ����}�̋�������o����Ƃ��������Ȃ�椎҂����Ƃ�����A�䂱���͏��ɂ̗�O�҂Ȃ�Ǝv�Џオ��

���j�̕K�R�������肷�鍕���������o�����Ƃ��i�w�[�Q�����̗������q���Ⴀ��܂����j�A���ꂱ��̋��R���̂��Ƃœ��X������䂭�l�ԂȂ����j�������̂��邱�ƁA�����